研究ハイライト

気孔の開口を大きくして、植物の生産量の増加に成功

名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所(WPI-ITbM)の木下俊則教授とワンイン研究員らは、気孔の開口を大きくすることで光合成と植物の生産量を増加させる技術を開発しました。

本研究グループは、気孔を開かせる原動力となる細胞膜プロトンポンプをシロイヌナズナの気孔でのみ増加させたところ、気孔の開口が25%ほど大きくなることを発見しました。その結果、植物のCO2吸収量(光合成量)が約15%向上し、生産量が1.4~1.6倍増加することを明らかにしました。

研究の内容:

名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所(WPI-ITbM)の木下俊則教授とワン・イン研究員らは、気孔注1)の開口を大きくすることで光合成と植物の生産量を増加させる技術を開発しました。

気孔は、植物における二酸化炭素(CO2)の唯一の取り込み口です。植物が盛んに光合成注2)を行っている時、CO2を気孔から取り込みますが、気孔において生じる抵抗(気孔抵抗注3)))がCO2の取り込み量を制限していました。 もし、気孔をより大きく開かせることができれば、植物の生産量の向上が期待されます。しかし、これまでに気孔開口を制御する技術は報告されていませんでした。

本研究グループは、気孔を開かせる原動力となる細胞膜プロトンポンプ注4)をシロイヌナズナ注5)の気孔でのみ増加させたところ、気孔の開口が25%ほど大きくなることを発見しました。 その結果、植物のCO2吸収量(光合成量)が約15%向上し、生産量が1.4~1.6倍増加することを明らかにしました。 今後、この技術を用いることにより、農作物やバイオ燃料用植物の生産量増加や、植物を利用したCO2削減への応用が期待されます。 本研究成果は、米国科学誌「Proc. Natl. Acad. Sci. USA(米国科学アカデミー紀要)」に近く掲載されるのに先立ち、平成25 年12 月23 日(米国時間)にオンライン速報版で公開されます。

【背景】

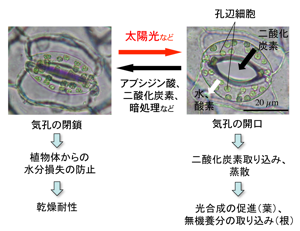

植物は光合成を行うことにより、私たちに農作物を提供するだけでなく、CO2を吸収し、地球環境を整えています。 植物における唯一のCO2取り込み口となっているのが、植物の表面に存在する気孔と呼ばれる孔(あな)です。気孔は、太陽光下で開口して光合成に必要なCO2を取り込んでいます(図1)。 これまでの研究により、光による気孔開口には、青色光受容体フォトトロピン注6)、気孔開口の駆動力を形成する細胞膜プロトンポンプや内向き整流性カリウムチャネル注7)の関与が明らかとなってきました(図2)。

植物が太陽光のもとで盛んに光合成を行っているとき、多くのCO2を必要としますが、気孔の孔を通る際に生じる抵抗(気孔抵抗)がCO2取り込みの主要な制限要因となっており、植物の光合成が制限されていることが知られていました。よって、植物の光合成活性を向上させるためには、気孔の開き具合を大きくし、気孔抵抗を低下させることが、1つの解決法として考えられます。しかし、これまで人為的に気孔の開口を大きくする技術は

開発されていませんでした。

【研究の内容】

本研究では、これまでの研究により明らかとなった光による気孔開口反応に関わる主要因子(青色光受容体フォトトロピン、細胞膜プロトンポンプ、内向き整流性カリウムチャネル)(図2)を、気孔を構成する孔辺細胞のみで発現を誘導することが知られているGC1プロモーターを用いて、孔辺細胞だけに発現量を上昇させ気孔開口を促進させることができるかどうかを調べました。その結果、気孔開口の駆動力を形成する細胞膜プロトンポンプの孔辺細胞での発現量を増加させることで、光による気孔開口が通常よりも25%大きくなることを発見しました(図3)。

さらに、詳細な解析を進めたところ、プロトンポンプ過剰発現株では、CO2吸収量(光合成活性)が約15%増加しており(図4)、植物の生産量が1.4〜1.6倍増加することを明らかにしました(図5)。また、過剰発現株では、野生株と同様な乾燥応答や乾燥耐性が見られました。このことは、過剰発現株が野生株と同様の水分環境で生育可能であることを示しています。一方で、その他の因子の場合は、植物の生産量増加に直接結びつかないことがわかりました。

以上の結果は、細胞膜プロトンポンプが気孔開口の制限因子であり、気孔開度が光合成と生産量の制限要因であることを実証する初めての成果となりました。さらに、本研究により、人為的に気孔の開口を大きくすることで植物の生産量を増加させることに世界で初めて成功しました。

【成果の意義】

本研究により、気孔を構成する孔辺細胞における細胞膜プロトンポンプの発現量を増加させることで、気孔の開口を大きくし、植物のCO2吸収量と生産量を増加させることが可能となりました。また、乾燥に対する応答性は野生株と変わらないことから、今後、この技術を利用することによって、農作物やバイオ燃料用植物の生産量増加が大いに期待されます。さらに、植物を利用したCO2削減への応用も考えられ、昨今問題となっている地球のCO2増加の問題の解決にも貢献することが期待されます。

【用語解説】

注1) 気孔

植物の表皮に存在し、一対の孔辺細胞から形成される孔で、植物は気孔を通して大気とのガス交換を行っています。孔辺細胞はさまざまな環境シグナルに応答して体積を変化させ、気孔開度を調節しています。

注2) 光合成

植物の葉緑体や光合成色素をもつ生物で行われる化学反応で、CO2、水、光エネルギーを利用して、炭素化合物と酸素を生み出します。地球上のほぼすべての動物は、植物の光合成により作り出される炭素化合物をエネルギー源として生きています。

注3) 気孔抵抗

大気からのCO2取り込みや気孔からの蒸散の際、気孔において生じる拡散抵抗。気孔が大きく開口すると気孔抵抗は低下し、気孔が閉じると気孔抵抗は大きくなります。

注4) 細胞膜プロトンポンプ

ATPをエネルギーとして、細胞の内側から外側に水素イオンを輸送する一次輸送体。細胞膜を介して形成される水素イオンの濃度勾配は、さまざまな物質を輸送する二次輸送体の駆動力として利用されています。気孔孔辺細胞においては、青色光により活性化され、カリウム取り込みの駆動力を形成し、気孔開口を引き起こすことが知られています。

注5) シロイヌナズナ

アブラナ科の一年草で、ゲノムサイズが小さく、世代期間が短く、室内での栽培が可能で、形質転換が容易などモデル生物としての利点を多く備えているため、植物のモデル生物として盛んに研究に用いられています。2000年に植物として初めて全ゲノム解読が終了しました。

注6) 青色光受容体フォトトロピン

植物特有の光受容体で、光による気孔開口の光受容体として機能します。フォトトロピンは、気孔開口の他に、光屈性や葉緑体の光定位運動の光受容体として機能することが知られています。

注7) 内向き整流性カリウムチャネル

細胞膜に存在し、細胞膜プロトンポンプの働きにより引き起こされる膜電位の低下(過分極)に応答して開口し、細胞へのカリウム取り込みを行います。

論文情報:

"Overexpression of plasma membrane H+-ATPase in guard cells promotes light-induced stomatal opening and enhances plant growth" Yin Wang, Ko Noguchi, Natsuko Ono, Shin-ichiro Inoue, Ichiro Terashima, and Toshinori Kinoshita, PNAS (2013)

リンク:

- サイエンス チャンネル「世界初!植物の気孔を制御する」 (2013.02.19)

木下俊則教授: http://www.itbm.nagoya-u.ac.jp/ja_backup/members/t-kinoshita/

関連記事・報道:

- MSN産経ニュース「収獲増に期待、光合成促進させる「気孔」拡張に成功 名古屋大」(2013.12.24)

- 福井新聞、四国新聞社、高知新聞、北海道新聞、東京新聞、徳島新聞、デイリースポーツ、中日新聞、西日本新聞、長崎新聞、神戸新聞、静岡新聞、佐賀新聞、中国新聞、47NEWS、山陰中央新報、くまにちコム、Web東奥、香川のニュース、バイオインパクト、岐阜新聞、Net Nihonkai、神奈川新聞、山梨日日新聞、上毛新聞、岩手日報、信濃毎日新聞、河北新報、楽天woman、大阪日日新聞、やまがたニュースオンライン、さきがけonTheWeb(秋田)、千葉日報ウェブ、福島民放、福井新聞「名大が植物の光合成促進に新技術 気孔拡大に成功、収穫増期待」共同通信社 (2013.12.24)

- iza:イザ!産経デジタル「収獲増に期待、光合成促進させる「気孔」拡張に成功 名古屋大」(2013.12.24)

- 日本経済新聞「「気孔」広げて光合成促進 名大、植物の生産量増加」(2013.12.24)

- SankeiBiz「光合成促進させる「気孔」の拡張に成功 名古屋大」(2013.12.24)

- 日経プレスリリース「名大、植物の気孔の開口制御技術を開発し植物の生産量増加に成功」(2013.12.24)

- 朝日新聞「気孔ガバッ、収穫量アップ 名大が開発」(2013.12.24 夕刊)

- 科学技術振興機構(JST)「気孔の開口を大きくして、植物の生産量の増加に成功」(2013.12.24)

- 環境展望台:国立環境研究所「名古屋大学、気孔の開口を大きくして、植物の生産量の増加に成功」(2013.12.24)

- 信濃毎日新聞「植物の光合成 気孔広げ促進」(2013.12.24 夕刊 7面)

- マイナビニュース、エキサイトニュース「名大、植物の気孔を広げて二酸化炭素の取り込み量を増やすことに成功」(2013.12.25)

- Media Jam「名大、植物の気孔を広げて二酸化炭素の取り込み量を増やすことに成功」(2013.12.25)

- 毎日新聞「植物の機構広げ光合成促進」(2013.12.28 夕刊 7面)

- 科学新聞「気孔拡大で生産量増加 -名大・木下教授らシロイヌナズナで成功-」(2014.01.17)

- milsil 自然と科学の情報誌[ミルシル]「気孔を拡げて植物の生産量をアップ」(2014.03発行 38号 News & Topics)

2014-01-06