研究ハイライト

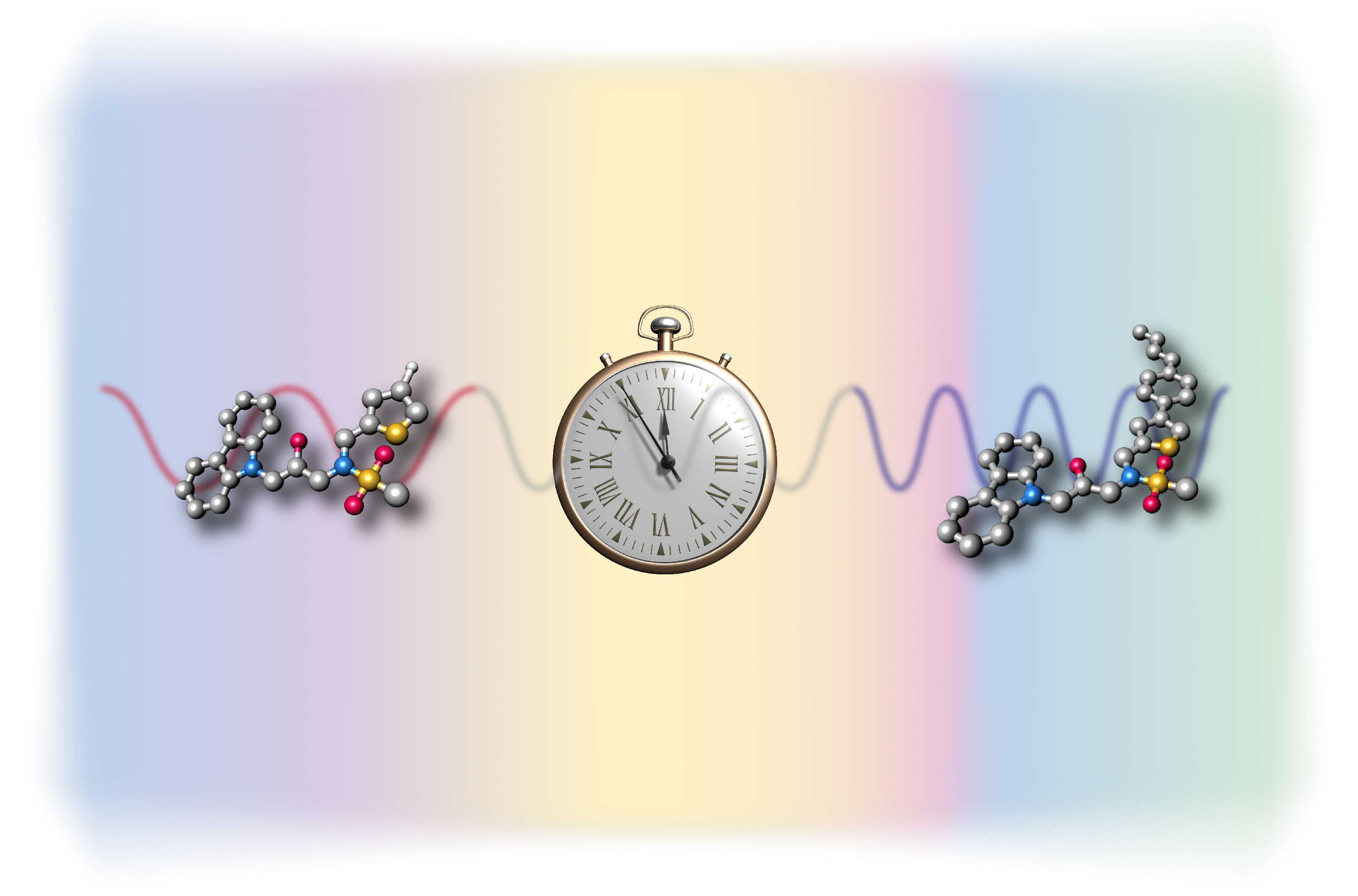

触媒で体内時計のリズムを変える 〜 ほ乳類の概日リズムの周期を変える新しい分子の発見 〜

名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所(ITbM)の伊丹健一郎教授、吉村崇教授、スティーブ・ケイ教授、ステファン・イレ教授らの研究チームは、分子触媒を用いた最先端合成化学の手法を用いて、ほ乳類の体内時計(概日時計)のリズムを変える新しい分子を発見することに成功しました。 本研究成果は、ITbMが誇る世界最先端の合成化学、動物生理学、計算化学の異分野融合研究によって初めて可能になったものです。 この成果は将来、体内時計によって支配されている様々な疾患の克服や食料の増産に貢献することが期待されます。本研究成果は、ドイツ化学誌「アンゲバンテ・ヘミー」のオンライン版に公開されました。

研究について:

私たちの身体の中には、概ね(おおむね)1日のリズム(概日リズム)を刻む体内時計(概(がい)日(じつ)時計(とけい))が備わっています。 概日時計は睡眠・覚醒リズムの他、ホルモンの分泌や代謝活動の制御にも重要な役割を果たしています。 したがって、概日リズムが狂うと睡眠障害の他、肥満などの生活習慣病を引き起こすだけでなく、精神疾患の原因にもなると言われています。 また、熱帯以外の地域に生息する多くの動物は、ある特定の季節にのみ繁殖活動を行うことが知られており、これを「季節繁殖」と呼びます。 動物が季節の変化を感じ取り、繁殖活動をスタートする際にも概日時計が関与しています。したがって、概日リズムを自在に制御する分子が開発できれば、ヒトの様々な疾患の克服に役立つだけでなく、動物の繁殖活動を自在に制御できるようになると期待されています。

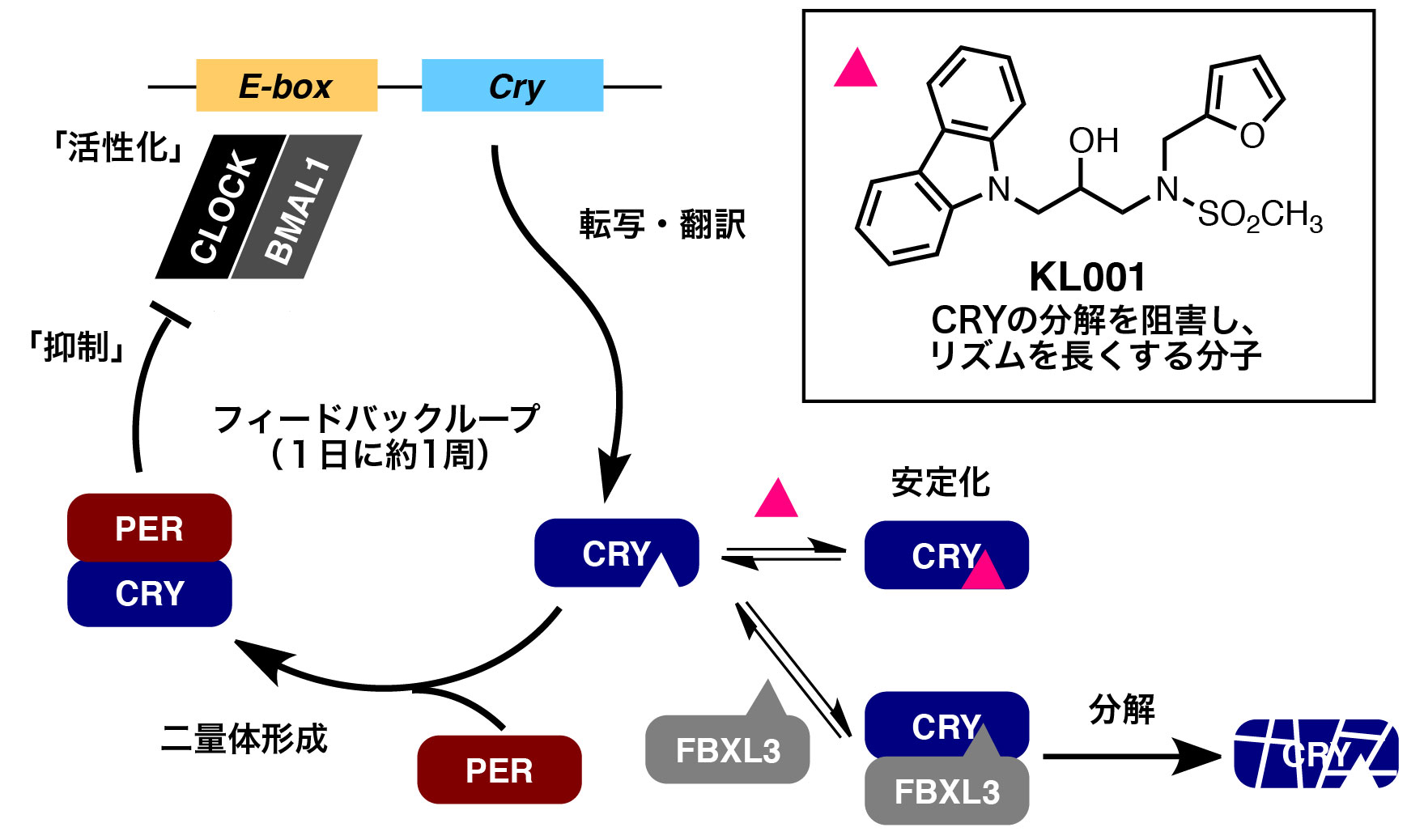

ほ乳類の概日時計の研究は1990年代の時計遺伝子の発見を契機として、近年急速に発展してきた学問です。ほ乳類の概日リズムは4つの中核的な時計遺伝子およびその転写翻訳産物である時計タンパク質によって主に制御されていることがわかっています。4つの時計遺伝子(時計タンパク質)はそれぞれClock (CLOCK), Bmal1 (BMAL1), Per (PER), Cry (CRY)と呼ばれ、遺伝学・分子生物学によるアプローチによって同定されてきました。概日時計のメカニズムとしては、はじめに時計タンパク質CLOCK、BMAL1の二量体が、PerとCryの上流のE-boxと呼ばれる配列に結合し、転写の促進を行います。転写の促進および翻訳により生じた時計タンパク質PERとCRYは二量体を形成し、自らの転写の促進を行っていた CLOCKとBMAL1の二量体へ結合し、転写の促進の抑制を行います。この時計タンパク質による「活性化」と「抑制」が行われるフィードバックループが1日に約1周することで、様々な生理現象における概日リズムが生み出されます。

概日時計の中核を構成する時計タンパク質に直接作用し制御する分子が開発できれば、体内時計の研究を飛躍的に進展させることができますが、そのような分子はこれまでほとんど知られていませんでした。このような状況の中、現在ITbMに研究室を構えているスティーブ・ケイ教授、廣田毅特任准教授らは、2012年にヒト培養細胞を用いた化合物スクリーニング(約6万種類の化合物)から、時計タンパク質CRYに直接作用して概日リズムの周期を長くする分子KL001を発見しました(Science 2012, 337, 1094-1097)。しかしながら、KL001の分子構造が概日リズムに及ぼす詳細や新たな活性分子の可能性などについてはそれほどわかっていませんでした。そこでITbMでは、世界最先端の合成化学、触媒化学、時間生物学、動物生理学、計算化学を融合させた研究チームを結成し、2年前にこの問題に取り組み始めました。その結果、KL001の構造活性相関を明らかにするとともに、概日リズムの周期をより長くしたり、短くしたりする分子を発見することに成功しました。

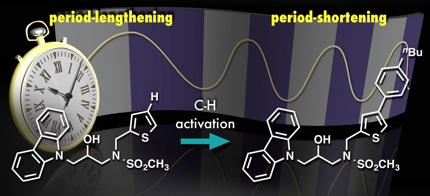

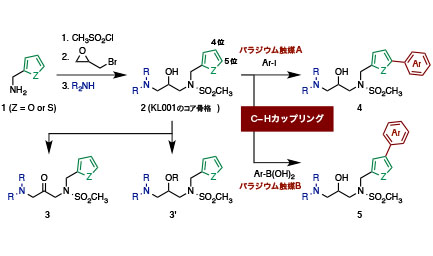

まず、KL001の構造活性相関を明らかにすべく、図2に示した合成方法を確立し、多様なKL001誘導体の合成を行いました。市販の化合物より3段階でKL001のコア骨格 2 を合成しました。また、パラジウム触媒によるC-Hカップリングによって、さらに多様な誘導体(4や5)を合成することに成功しました。なお、このC-Hカップリングでは、用いるパラジウム触媒(AかB)と反応剤によって、置換基を導入する位置を完全に制御することができます。特に、チオフェン環(図の緑色の部分)の4位に選択的に置換基を入れることができる触媒は、伊丹教授らのグループが2011年に開発したパラジウム触媒B(酢酸パラジウム、2,2'-ビピリジル、2,2,6,6-テトラメチルピペリジン 1-オキシル)のみであり、同グループのユニークな合成触媒技術が今回の共同研究に決定的な役割を果たしたと言えます。

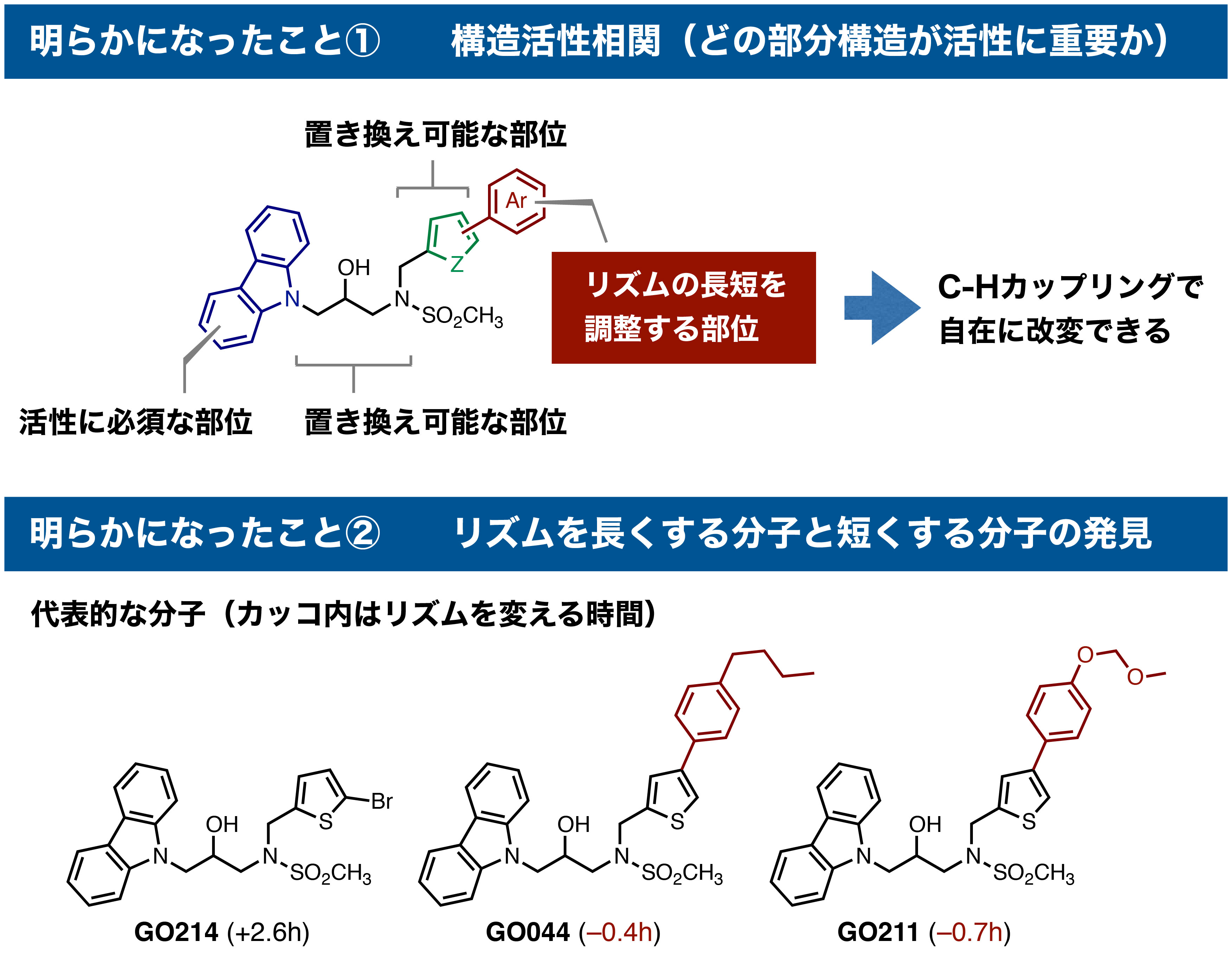

研究グループは合成方法に従って、50種類以上の誘導体を迅速に合成しました。さらに、これらの分子が概日リズムに及ぼす影響(活性)をヒト培養細胞を用いた生物活性試験によって明らかにしました。この構造活性相関(KL001誘導体のどの部分構造が活性に重要か)の概要を示しました。まず、カルバゾール部位(図の青色の部分)はリズム変調活性に必須の部位であることがわかりました。アミノアルコール部位(図の黒色の部分)やフラン環・チオフェン環部位(図の緑色の部分)は活性に決定的に重要ではなく、他のものに置き換えることが可能であることがわかりました。さらに、C-Hカップリングによってフラン環・チオフェン環に導入した置換基(図の赤色の部分)はリズム変調の長短を調整する部位であることを突き止めました。結局、リズム変調を促す部位への修飾が分子合成の最終段階となったことで、様々な体内時計制御分子の迅速な発見が可能となりました。下記の図には今回発見したリズムを長くする分子と短くする分子の代表例を示しました。例えば、GO214はKL001よりもリズムを長くし、GO044やGO211は逆にリズムを短くしました。

さらに、今回発見した新たな分子の作用機構を明らかにするために計算化学の手法で検討したところ、周期を長くする分子(GO214)も、短くする分子(GO044やGO211)もKL001と同様にCRYタンパク質のFAD(フラビンアデニンジヌクレオチド)結合ドメインに結合して作用する可能性が示唆されました。

今後、「微妙な分子構造の違いが、どのようにしてリズム変調の長短という逆の活性を生み出すのか」という疑問を明らかにする必要がありますが、C-Hカップリング触媒という最先端合成化学技術が、これまで明らかにされてこなかった活性に重要な作用空間を突き止め、またCRYに作用しリズムを短くする分子の発見を促したことは、今後の研究に大きな指針を与えるものと思われます。

今回の研究では、ITbMで新たに始まった世界最先端の合成化学、触媒化学、動物生理学、時間生物学、計算化学の異分野融合研究によって、ほ乳類の概日リズムを変える新しい分子を発見することに成功しました。 この成果は将来、体内時計によって支配されている様々な疾患の克服や食料の増産に貢献することが期待されます。 また、今回発見した分子が体内時計の周期を短くする仕組みを解明することで、体内時計を調節する新たな仕組みが明らかになることが期待されます。

論文情報:

"C-H Activation Generates Period-Shortening Molecules That Target Cryptochrome in the Mammalian Circadian Clock" by Tsuyoshi Oshima, Iori Yamanaka, Anupriya Kumar, Junichiro Yamaguchi, Taeko Nishiwaki-Ohkawa, Kei Muto, Rika Kawamura, Tsuyoshi Hirota, Kazuhiro Yagita, Stephan Irle, Steve A. Kay, Takashi Yoshimura, Kenichiro Itami is published online on May 8, 2015 in Angewandte Chemie International Edition.

リンク:

- プレスリリース

- Nagoya University Research

- 中日新聞「体内時計 周期変える化合物」(中日新聞 朝刊 社会31面 2015.05.09)

- 日本の研究.com「触媒で体内時計のリズムを変える~ほ乳類の概日リズムの周期を変える新しい分子の発見~ 」(2015.05.11)

- 財経新聞「名大、体内時計の周期を変える新しい分子を発見」(2015.05.13)

- Monoist「分子触媒で体内時計のリズムを変える新しい分子を発見」(2015.05.28)

- Yahoo News「分子触媒で体内時計のリズムを変える新しい分子を発見」(2015.05.28)

- Alpha Galileo JP「触媒で体内時計のリズムを変える~ほ乳類の概日リズムの周期を変える新しい分子の発見~ 」(2015.06.09)

- EurekAlert! JP「触媒で体内時計のリズムを変える」(2015.06.09)

- Open Science World「触媒で体内時計のリズムを変える〜ほ乳類の概日リズムの周期を変える新しい分子の発見〜」(2015.06.18)

- 月刊化学10月号「触媒で体内時計のリズムを変える」(2015.09)

伊丹健一郎教授: http://www.itbm.nagoya-u.ac.jp/ja_backup/members/k-itami/

吉村崇教授: http://www.itbm.nagoya-u.ac.jp/ja_backup/members/t-yoshimura/

ステファン・イレ教授: http://www.itbm.nagoya-u.ac.jp/ja_backup/members/s-irle/

関連記事・報道:

2015-06-09