2019年度GTR Research Awardインタビュー

GTRでは、融合フロンティア研究において優れた成果をあげた学生を表彰するGTR Research Awardを設けています。 GTR Research Awardは、融合研究の成果や異分野に挑戦する姿勢など、学生の研究への取り組みを総合して評価し、その年を代表するGTR生を顕彰するものです。

2019年度の受賞者は以下の4名です。

今年度の受賞者4名に、異分野との融合の魅力や研究に対する姿勢などをインタビューしました。

2019年度GTR Research Award 受賞者インタビュー

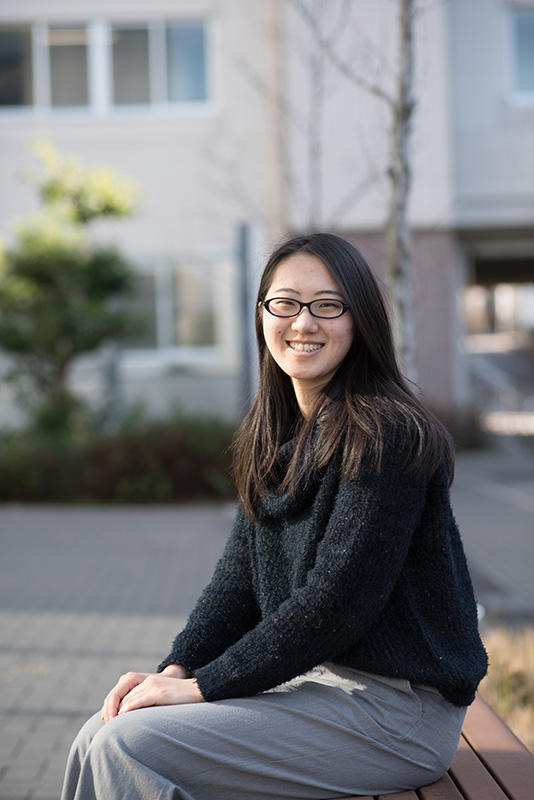

理学研究科物質理学専攻(化学系) 博士前期課程2年

化学の力で生命現象を理解したい

中学生の頃から理科が好きだったそうだ。自分の知らなかった世界を知っていけることに面白さを感じていたという。大学進学時は工学部か理学部か迷ったが、「なんで?」を突き詰める理学部を選び、化学科に進んだ。

身近な「なんで?」の対象として生物にも関心があり、化学を使って生命現象を理解したいとおぼろげに思い描いていたそうだ。

現在は、植物の葉にある気孔の開閉に作用する新しい分子の開発を行っている。

生物活性分子を合成し、その分子を植物に与えて作用を確認する実験まで自分の手で行うため、有機化学の自分の研究室と植物の研究室を行き来する日々を送る。

実際に葉っぱを顕微鏡で見て、「自分のつくった分子がこんな風に植物を動かすんだ」と、自分の目で見て実感できる瞬間が感動するという。「合成した分子を植物の研究者に"お願いします"と渡して、結果を数字でもらうだけでは、きっとこの面白さは味わえない」

異分野での実践で得た気付きを、自分の研究にフィードバックする

所属する有機化学研究室は、革新的な機能分子の創製や、機能分子の新しい合成法の開発などを行うとともに、トランスフォーマティブ生命分子研究所(ITbM)の中心的な研究グループとして、合成化学と生命科学の融合分野を開拓している。「身近な先輩方の中には、化学が専門なのに植物生理の細かなメカニズムも理解していて、その知見をもとに化学の人に分かりやすくアドバイスをしてくれるような方もいる。自分もそんな風になれたら」

「分子をただつくるのではなく、こういう風にここを変えたら、こんな風に効かないかなって予測しながらつくって、それを自分の手で試して、自分の目で確認して、植物の専門家とディスカッションする。その結果を持ち帰って、分子の合成を変えてみる」。自分自身が異分野に入って異分野を学び、実践した結果を自分の研究にフィードバックする。そんなスタイルを目指している。

人と人とのつながりが、研究の広がりを生む

研究を進める上では植物の分野の知識も不可欠なため、教科書や論文を読んで自分でも調べるが、実験の細かい部分など、わからないことも出てくる。「もやもやを解決するためには、躊躇せず聞くしかない」。そう思ったら、植物のプロフェッショナルに、疑問をすぐに聞くことができる。距離的にも心理的にも壁がなく、恵まれた環境だと話す。「今日は実験しますので、よろしくお願いします」と気軽に訪ねていくことができるそうだ。

植物の研究室だけでなく、ITbMのライブラリーセンターや理論化学の研究室など、自身の研究室にとどまらず、様々な人たちと一緒に研究する機会がある。「融合しよう」という雰囲気が周囲にあり、人と人とのつながりが研究の広がりを生んでいるという。

「自分の力だけではどうにもならないこともいっぱいあるけど、植物のプロフェッショナルや化学の先生、先輩方に色々聞くことができる。融合研究をしていると、本当にいろんな人の力を借りて、自分の研究ができているんだなと実感する」。

より面白い方向へ研究を広げられる人になりたい

化学と植物の両方の実験を自分の手で行っていると、化学の実験系に植物の実験系で得た視点を取り入れたり、植物の研究に化学の分子を活かせるのではという発想がわいたりする。「どちらかがどちらかを使う研究ではなく、"どっちもあって面白いね"みたいな、両方の分野を面白く変えていけるような研究がしたい」

GTRのポスター発表で異分野の人の研究内容を見て、「化学でこうしたらもっと良くなるんじゃないか」と話をした。違う分野の人と話すことで、それまで考えたこともなかったアイデアに気付いたり、自分の中でまだ形になっていなかった思考が整理されたりすることを実感したそうだ。「この研究を面白くするには自分の分野で何ができるだろう、何か面白いことできないかな。そんな風に考えるトレーニングになっていると思う」

固定観念にとらわれず、自分の研究に対しても他の人の研究に対しても、「もっとこんな風にしたらより面白くなる」と、研究の幅を広げられるような人になりたいと話す。

(2020年1月8日インタビュー)

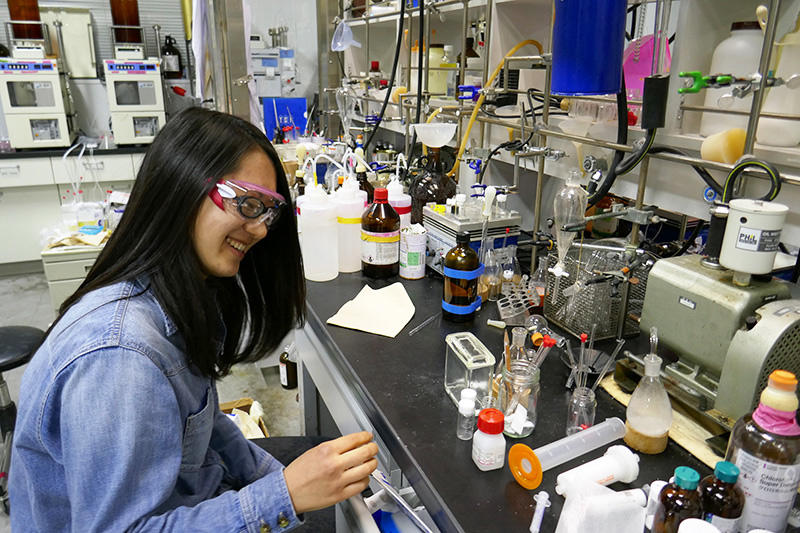

理学研究科物質理学専攻(化学系) 博士後期課程1年

原理を知ることが面白い

子どもの頃から「知りたがりや」だったそうだ。「風はなぜ吹くの」「雲が流れていくのはどうして」。身の回りの現象で、自分に理解できないことが気になって、その仕組みを周りの大人にあれこれ尋ねていた。

研究がしたい、研究者になりたいというあこがれを持って理学部に入学。自分で自由に分子を設計できることに夢を感じて化学科に進んだ。

現在は、生命科学のツールになる発光色素や有機半導体など、革新的な新しい機能を持った有機分子をつくる機能有機化学研究室に所属する。単に新しい分子をつくるだけではなく、その分子が持っている物性を機能に繋げる所までを追究している。

自分がつくった分子を「最高に輝かせる場所」を見つけたい

自分の手でつくり出した分子を「最高に輝かせる場所」を見つけるためには、自身のフィールドである有機合成化学だけでは難しく、異分野が必要だという。そのことを実感したきっかけが、他大学の異分野の研究室との共同研究の打ち合わせに同行させてもらった経験だそうだ。

医療系の研究室との共同研究の打ち合わせに同行させてもらったり、光化学を専門とする研究室で光物性を評価する実験をさせてもらったりした。

「異分野の力を借りて自分たちのつくった分子のことをより深く理解することで、その分子をどう使うか、もっと良い分子をつくるにはどうしたらいいかが分かる。異分野の研究室との共同研究によって、自分たちの研究がステップアップしていくことを間近で見て、楽しそう!と思いました」

実験だけでは分からない「理」を知りたい

研究では、分子の集合体(超分子)を扱っている。分子の集合体の機能を精密に制御するためには、分子がどのように並び、相互作用しているのかを知ることが重要だ。

しかし従来の実験的なアプローチだけでは、大まかな情報しか得られないなど限界があった。「実験だけでは"理"が分からない」

「自分の研究をより発展させるにはMD計算(分子動力学計算)が欠かせない」との思いから、GTRの融合フロンティア研究では、計算化学が専門の柳井研究室に半年間在籍。分子がどのように並んでいるのかという部分を、理論計算とのタッグで明らかにすることに取り組んだ。

融合研究だからこそ見えるもの

以前にも計算化学の研究室との共同研究に携わったことがあったが、その時は、計算の部分は共同研究先の先生がやってくれた。計算の中身にあまり関与できなかったことや、理論計算の面で理解しきれない部分が残ったことが「悔しかった」という。分子をつくるだけではなく、現象を突き詰めて理解するのも研究の醍醐味だと感じていたので、そこに深く関与できなかったことが「もったいないな」と思ったそうだ。

今回のGTRの融合研究では、ツールとしての計算法を学んだだけではなく、Pythonによるプログラミングを一から学び、理論式を立てて、そのプログラムを書いて実行するという一連の流れを完結できる力を身につけることができた。

また、実験化学と理論化学の両方を経験してみて、領域間の違いを感じたそうだ。分子を実際に取り扱っている実験化学者の「現場の勘」の大切さ、当たり前に思っていることの違い、それぞれの領域の限界、研究を進めるスタイルの違い。一方で、角度の違う二つの視点が合わさった時に初めて見えるもの、融合研究だからこそ見えるものを体感できたと話す。

「理論計算という力を得たことで、この先研究できることがとても増えた。それを次の研究に活かすことができる、というワクワク感があります」

(2020年1月8日インタビュー)

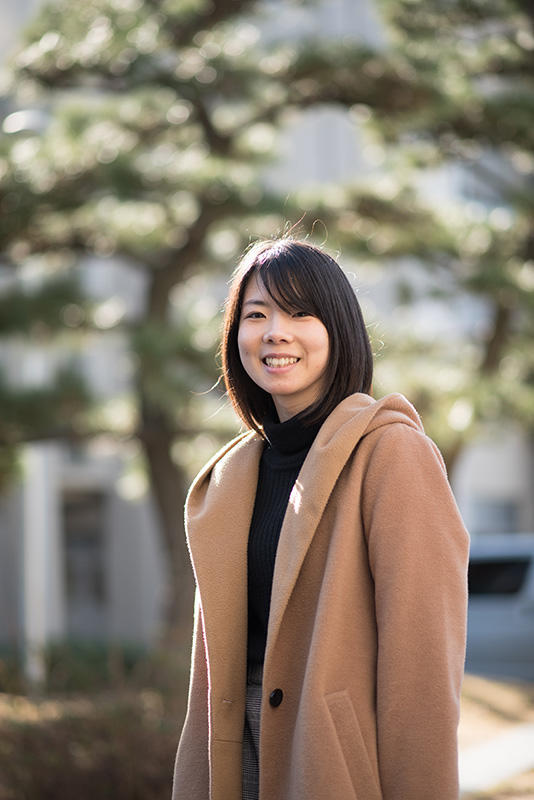

工学研究科 博士前期課程2年

「大腸菌ってどうやって増やすんですか」からのスタート

自分がつくったものを世の中に出すことで社会に貢献したいという思いから、工学系を志したそうだ。学部時代は他大学の医薬品工学の研究室に所属。大学院から名古屋大学に移り、工学研究科の生命システム工学研究室に所属している。大学院での研究テーマは、人工的に細胞をつくることだ。

学部時代の研究室では低分子の化合物を主に扱っていたが、大学院の研究では大腸菌などの生物や、蛋白質といった大きな生体分子を扱うことになり、必要な知識や実験手技は激変した。最初はそのギャップに苦労したそうだ。「大腸菌って、どうやって増やすんですか、からのスタート。周りのいろんな人に、これはどうやるの、と聞きまくっていた」。

楽しくて、気づいたら1年が終わっていた

最初の3か月は、何もわからず、とにかくがむしゃらに実験していたが、段々とやっていることの意味が分かり始めた頃、結果が出た。

細菌の細胞膜を模した構造をリポソームと蛋白質から創りだすことに成功し、昨年2019年11月に、筆頭著者の論文が、化学分野のトップジャーナルJournal of the American Chemical Society(JACS)に掲載された。

今回の人工細胞の作成では、まず目的のファイバー蛋白質を大腸菌につくらせ、次にその蛋白質をリポソームの表面に結合させる。大腸菌につくらせようとした蛋白質は、通常と比較して分子量が桁違いに大きく、難航が予想されていたが、着手してから3か月ほどで成功した。「前任者の積み重ねや運もあるが、むしろ何も知らなかったのが功を奏したと思う。中途半端な知識があって、上手くいくか半信半疑で実験していたら、スピード感が落ちていたかも」。

そこからは怒涛の勢いで研究が進んだ。できた蛋白質がリポソームに結合していることを示す値が取れた瞬間は、「やった!」と思ったそうだ。「先生方と議論して課題が一つずつ解決し、次の実験、その次の実験と、研究がどんどん進んでいくのがすごく楽しくて、気がついたらいつの間にか1年が終わっていた」

視点をずらして見ることの大切さ

今回の研究成果は、大阪大学大学院工学研究科の松浦友亮・准教授との共同研究だ。リポソームと蛋白質から人工細胞を作成する研究は、化学と生物学が融合した研究テーマだ。今回の成果を化学のフィールドで戦わせようという戦略は、松浦先生の提案だったそうだ。

「生物系のフィールドでは、今回の結果はインパクトの高い成果として受け止められなかったかもしれない。松浦先生との議論を通して、融合研究の良さは色々な視点で物事を見ることができる点だと実感した」

融合研究を通して、視点をずらして見ることの大切さを学ぶことができたと話す。

とりあえずやってみる

行動原理は、とりあえずやってみることだ。やろうかな、どうしようかなと考え込む前に、動く。「たとえ上手く行かなくても、何か得られるものはある。失敗をあまり気にしないようにして、何かできそうだったら、やってみるようにしている」

日頃からアンテナを広げておくことも心がけている。「GTRの活動で異分野の研究発表を聞く機会があり、それまで全く関係ないと思っていた分野でも、意外と自分の研究と交わる点があると感じた。最近では、学会に行った時、かなり異なる領域の発表も聞いてみるようになった」。他にも、機械学習やプログラミング、統計学なども独学で学んでいる。

違う視点を得るために、積極的に外に出て行くことも重要だと感じている。「大学院から専門の異なる研究室に移って、1年で色々なことを吸収できた。今後もチャンスが少しでもあれば、新しい環境や課題に、積極的に飛び込んでいきたい」。今回の経験が、「次もまた越えられるだろう」という自信につながっている。

(2020年1月8日インタビュー)

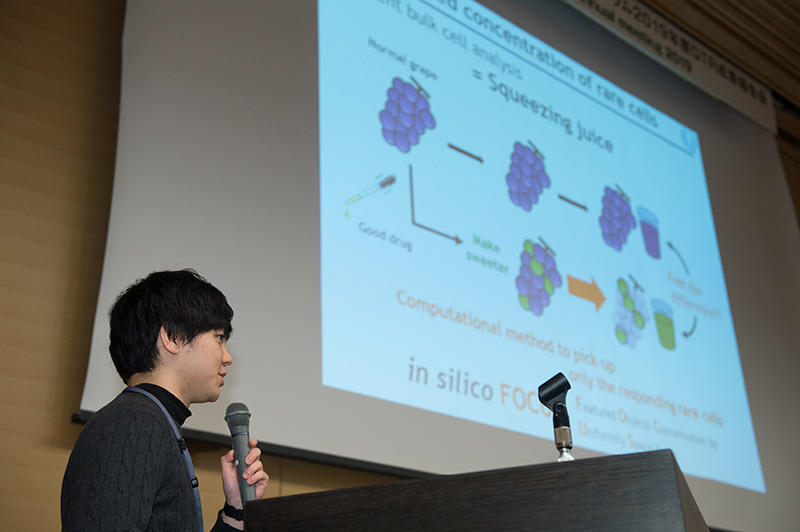

創薬科学研究科 博士後期課程1年

たくさんの人が使えるものをつくりたい

「人の役に立ちたい」という夢があり、医療や薬に関心があったそうだ。最初は医学部志望だったが、高校生の時に、工学的なアプローチで薬の研究を行う研究者の講演を聞いたことがきっかけで、工学部で薬の研究がされていることを知った。「薬なら、たくさんの人に使ってもらえる」と、薬をつくりたいと思うようになったという。

工学部の化学生物工学科に進み、大学院創薬科学研究科へ。現在は、画像解析技術を用いて培養細胞の品質を管理するシステムを開発したり、細胞の画像を解析して薬の効き目を調べたりする研究を行っている。

融合領域の研究分野で必要な力

所属する創薬科学研究科の細胞分子情報学分野は、バイオインフォマティクス、再生医療、細胞工学など、複数の領域にまたがった実用化研究を展開する、融合領域の研究室だ。細胞の品質を画像解析技術を用いて評価する手法は、再生医療製品を手掛ける企業の現場からも注目され、企業との共同研究も進んでいる。

一方で、融合領域であるがゆえの苦労もあるそうだ。「再生医療や生物工学などの学会に行っても、画像解析をやっているのは自分たちの研究室しかない。研究発表に対してほとんど質問をしてもらえず、これは伝わっていないな、と思ったことも」

「相手に自分の研究を分かってもらえないと、何か一緒にできることがあったとしても、そのチャンスを逃してしまうかもしれない」。そんな経験から、相手のバックグラウンドに応じた見せ方や情報の出し方を工夫するようになったそうだ。「一枚の写真がどうやってデータになっているのかといった、画像を使うというスキームの説明を少しでも入れておく。あとは、すごく簡単な例え話にするというのも有効な方法だと学んだ」。

自分の研究で何ができるのかを異分野の相手に伝える力が、異分野との協働のチャンスを引き寄せ、自分自身の研究の幅を広げることにつながると感じている。

細胞の形で薬の効きを見る

現在取り組んでいるテーマの一つは、神経細胞に効く薬を探すための画像解析手法の開発だ。神経細胞は、同じ種類の細胞を培養していていも、薬剤への感受性は一つ一つの細胞で異なり、ばらつきが大きい。効いている細胞だけを見分けて薬剤の効果を知りたいが、全細胞をすりつぶして平均した結果しか得られない従来の方法では、評価が難しかった。そこで、細胞の形の変化などから細胞を見分ける画像解析の手法で、薬剤スクリーニングを行う方法を開発した。「細胞の形から、薬の効きを見る」方法だ。

「共同研究先の医学系研究科で、実際に細胞を扱っている人たちのミーティングに参加して神経細胞のデータ解析の難しさを聞いたり、実際のデータをみせてもらったりした」。神経疾患の研究を行う「現場のニーズ」を知らなければできなかった研究成果だと話す。

データを扱う力を磨く

データに対してどんな解析を当てはめるか、データを自分の手で練って結果を導き出すまでの「考える時間」が好きだという。自分のアイデアをすぐに色々試せることも、データを扱う研究の魅力だと話す。「データをいじる研究が性に合っている。いかに楽しんで、いろんなことを試せるか。これをやってみたらどうなるかな、っていう興味を持って取り組めるかが、大事なのかなと思う」

神経細胞を対象にした研究以外にも、常に2、3の研究テーマに同時に関わっている。他の研究プロジェクトで使った手法が、全く別の課題にも適用できる、と閃いて解けたこともあるそうだ。数をこなすこと、経験を積むことが、データを見るセンスやどんな解析を当てはめるかといったセンスを磨く上で重要だと感じている。

「GTRのポスター発表で、これまで接点のなかった有機化学の分野の人たちから意見をもらい、もしかすると、そちらでも自分の研究を活かせるかもしれないと気付くことができた。画像解析に限らず、もっと色々なデータに触れたい」

様々な分野のデータに触れる機会を通じて知識を付け、自分の幅をもっと広げたい。データを扱う人間として、何のデータが来ても、そこから何かを導き出せるような力をつけたいと思っている。

(2020年1月8日インタビュー)