2021年度GTR成果報告会を開催しました。

2022年1月7日(金)に、GTR成果報告会2021をオンラインで開催しました。成果報告会の開催は、今年で3回目となります。

今年度もコロナ禍での開催となりましたが、GTR生や学内教員、GTR生以外の学生や学外の企業・連携機関の方々にも多数ご参加をいただきました。

2021年度GTR成果報告会 プログラム

| 9:30 - 9:45 | 開会挨拶:藤巻朗(GTRプログラム責任者)、山口茂弘(GTRプログラムコーディネーター) |

|---|---|

| 9:45 - 10:45 | GTR Research Award 受賞学生による講演 |

| 11:00 - 12:00 | GTR生によるポスター発表 (奇数番号のポスター)@Linc Biz |

| 13:30 - 14:30 | GTR生によるポスター発表 (偶数番号のポスター)@Linc Biz |

| 14:45 - 15:00 | 学生による活動報告 |

| 15:00 - 16:30 | 参画教員による研究紹介 |

| 16:30 - 17:00 | GTR アドバイザリーボード講演:山本 尚(中部大学 総合工学研究所長・分子性触媒研究センター長・教授) |

| 17:00 - 17:30 | 授賞式 閉会挨拶:木下 俊則(トランスフォーマティブ生命分子研究所 教授) |

| 18:30 - | 懇親会 |

※本イベントは、参加者全員に守秘義務を課した秘密会議扱い。

山口先生からの開会挨拶

プログラムコーディネーターの山口先生から、4年目を迎えたGTRの活動の振り返りと、今後、プログラムとして力を入れていきたい取り組みとして、「院生企画」「QE2」「海外研究者のオンライン招聘」に関する紹介がありました。

- 院生企画:

プログラムが提供するopportunityを活かして、履修生自身が様々な成長機会を生み出しています。 - QE2:

今後、QE2合格者のD3生に後輩のQE2指導をしてもらうことで、プログラム内での経験の継承や循環が期待されます。 - 海外研究者のオンライン招聘:

コロナ禍で失われてしまった海外経験の機会に代わる取り組みとして、これまでに7件を支援しました。

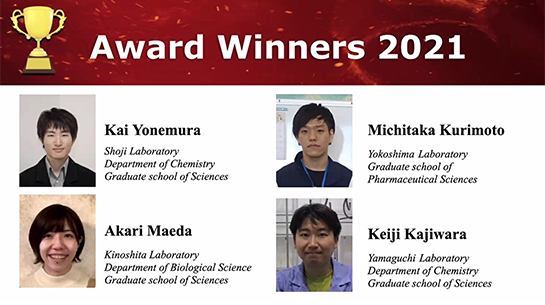

GTR Research Award 受賞学生による講演

GTR Research Awardは、融合研究への取り組みや進捗が優れた学生を顕彰する制度です。成果報告会では、2021年度の受賞者4名が研究の講演を行いました。

- 米村 開(理学研究科 物質理学専攻(化学系)・D2)

- 「シトクロムP450BM3の酵素活性を改変する小分子のスクリーニングによる開発およびその相互作用解析」

- 栗本 道隆(創薬科学研究科 基盤創薬学専攻・D1)

- 「生体内合成化学を用いた新規がん治療法の開発」

- 前田 明里(理学研究科 生命理学専攻・M2)

- 「実験と計算科学の融合による植物概日時計タンパク質の解析」

- 梶原 啓司(理学研究科 物質理学専攻(化学系)・D3)

- 「脂質代謝可視化蛍光プローブの創製と応用」

- 専門外の学生にもわかるよう工夫されていて聴きやすかった。(GTR生)

- 同期の方や先輩方の研究の進捗具合を知ることができ、良い刺激となった(GTR生)

- 自らの研究内容について過去知見、計画、成果をストーリー立てて説明されており、他分野の人にも魅力が伝わる素晴らしいプレゼンでした。(学外参加者)

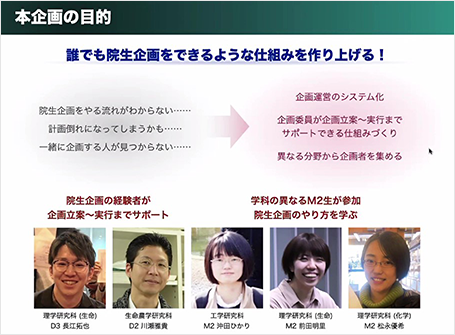

学生による活動報告

今年度のGTR生の活動の中から、2つの院生企画の紹介と、海外研究者のオンライン招聘の実施報告がありました。

- 院生企画「GTR Chemistry Workshop 2021」

- 報告者:周戸 大季(理学研究科 物質理学専攻(化学系)・D1)

- 院生企画「集まれ面白研究者」

- 報告者:松永 優希(理学研究科 物質理学専攻(化学系)・M2)

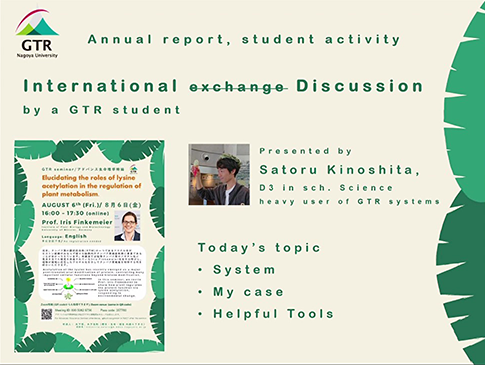

- 「国際交流企画」

- 報告者:木下 悟(理学研究科 生命理学専攻・D3)

▸ オンライン開催の状況下でも、工夫を凝らした企画・運営の様子が紹介されていました。

▸ 誰でも院生企画ができるよう、企画をサポートする仕組みを履修生自身が立ち上げました。

▸ 企画から実施までの経緯やポイントが分かりやすく報告されていました。後輩にむけて「GTRの仕組みを活用してPhDライフを楽しんで」というメッセージも。

- 学生の主体性が伝わる素晴らしい内容でした。(学内教員)

- ユニークな活動を学生自身が立案・実行する力が素晴らしいと思いました。(学外参加者)

- 様々な活動を学生主導で行っておられ、とても頼もしいと感じます。外部の研究者とコンタクトを取り交流した経験は、今後の研究人生で大いに生きてくると思います。(学外参加者)

GTR 生によるポスター発表

オンラインコミュニケーションツールの「Linc Biz」を使用してポスター発表が行われました。

M2~D2のGTR生にとっては、これまでの融合研究の進捗を報告する機会であり、これから融合研究を開始するM1生にとっては、融合研究のプロポーザル提案(QE1)に向けて、融合研究のテーマや相手を探す機会でもあります。

各ポスターのチャンネルでは、GTR生同士や異分野の教員、企業研究者から様々なコメントやアドバイスが寄せられていました。得られたフィードバックを自身の研究の発展につなげていくことが期待されます。

- ポスターアワード受賞者:M1

- P-415 吉野 実花(生命農学研究科)

P-409 須貝 友紀(理学研究科 物質理学専攻(化学系))

P-413 Loh Yu Min(理学研究科 生命理学専攻)

- ポスターアワード受賞者:M2

- P-318 田中 良來(理学研究科 物質理学専攻(化学系))

P-302 山梨 遼太朗(工学研究科)

P-314 河野 英也(理学研究科 物質理学専攻(化学系))

P-317 横山 侑弥(理学研究科 物質理学専攻(化学系))

- ポスターアワード受賞者:D1

- P-210 成田 皓樹(理学研究科 物質理学専攻(化学系))

P-214 松井 彩(理学研究科 生命理学専攻)

P-215 齋藤 成治(生命農学研究科)

P-219 栗本 道隆(創薬科学研究科)

P-220 杉山 亜矢斗(創薬科学研究科)

- ポスターアワード受賞者:D2

- P-106 中城 世宣(工学研究科)

P-114 坂井 美佳(理学研究科 物質理学専攻(化学系))

P-101 加藤 丈裕(工学研究科)

P-121 土田 仁美(生命農学研究科)

P-123 大本 敬之(生命農学研究科)

P-124 小寺 知輝(創薬科学研究科)

- 分野外の学生さんだけでなく、先生方にも数多く来て頂けたため、質問やご助言など普段の研究室ではできない議論をすることができた(GTR生)

- オンラインにもかかわらず発表者と近い距離で議論できたのはとても良かった。(GTR外の学生)

- どの学生さんも、深く考え取り組んでおられると感じました。やらされているのではなく、自ら興味を持って主体的に研究と向き合っているからだと思います。(学外参加者)

参画教員による研究紹介

6名の参画教員から、最新の研究テーマ・研究シーズの紹介がありました。

発表者と研究テーマは当日プログラム(PDF)をご覧ください。

- 馴染みのない分野の研究を聞くことができて、とても良かったと思います。(GTR生)

- 短くまとめられつつ各先生方の個性が垣間見えて面白かった。(GTR生)

- 普段の学部縦割りの卒論、修論、博論では他学部の研究内容を聞くことが出来ないので、非常に刺激的でした。(学内教員)

GTR アドバイザリーボード講演:「日本人は論理的でなくていい」

山本 尚(中部大学 総合工学研究所長・分子性触媒研究センター長・教授)

有機化学の分野で新たな領域を開拓してこられた山本尚先生から、「日本人は論理的でなくていい」と題し、日本人の特性を活かしたイノベーション・インベンション実現の重要性についてお話しいただきました。

ご講演の中では、「応用は出口ではなく研究の入り口であるべき」といった、基礎研究と応用研究の位置づけや関係性についてのお話もあり、研究活動を高い視座でとらえ、考える、貴重な機会をいただきました。

- 山本先生の研究に対する考え方が全て新鮮なものだった。(GTR生)

- 自分にとって新鮮な内容で、年始のキックオフにふさわしく身が引き締まる思いでした。(GTR生)

- 日本の国力や研究力が低下する中、非常に貴重な視点、有用な御意見を頂きました。(学内教員)