GTRリトリート2022を開催しました。

GTRリトリートは、GTRに参加する学生が同世代のネットワークを築くことを目的として毎年開催しています。

学生・教員・企業関係者など、GTRの全関係者が集う11 月22 日(火)のイベントには、現地とオンラインを合わせて約200名が参加しました。

GTRリトリート2022プログラム

異分野融合研究提案コンテストのグループワーク

- 開催日: 2022年11月15日(火)16日(水)

- 会場: 野依記念学術交流館および名古屋大学構内

- 開催形式: 対面

GTR全関係者が集うリトリート

- 開催日: 2022年11月22日(火)13:00-16:30

- 会場: 名古屋大学理学南館 坂田・平田ホール

- 開催形式: Zoom を利用したハイブリッド開催

| 13:00-13:15 | 開会挨拶:荘司 長三(理学研究科 理学専攻・教授) |

|---|---|

| 13:15-15:15 | 異分野融合研究提案コンテスト |

| 15:15-15:30 | 投票 |

| 15:45-16:30 | 授賞式 閉会の挨拶:山口 茂弘(GTRプログラムコーディネーター) |

異分野融合研究提案コンテストとは?

M2とD1のGTR生が融合研究のアイデアを立案するグループワークに取り組み、GTR関係者が集うリトリートの場でアイデアをプレゼンテーションします。

異なるバックグラウンドを持つ学生同士でチームを組み、自分たちで社会課題を設定し、その解決策となる研究立案に挑戦することを通じて、発想力、研究立案力、コミュニケーション力、プレゼンテンション力などを養います。

異分野のチームでアイデアを形にする

2日間のグループワークでアイデアを議論し、融合研究提案にまとめます。

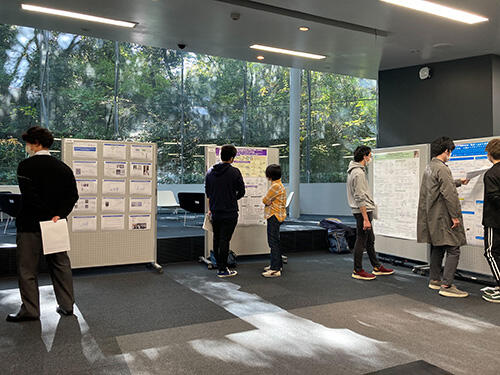

今年度は、グループでの議論に入る前に、ポスター発表を通じて各自の研究内容を知る機会を設けました。

分野を超えた横のつながり、学年を越えた縦のつながりをつくる機会

異分野融合研究提案コンテストでは、M2とD1の学生が研究科を越えてチームを組みます。昨年に引き続き、上級生有志によるアドバイスの時間も設けました。

GTR生の感性が光る斬新な融合研究アイデア

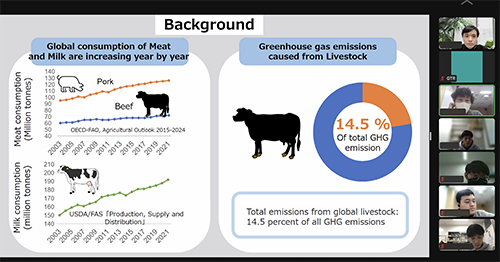

各チームが取り上げた社会課題は、食糧問題、エネルギー問題、環境問題など様々。今年も斬新な研究アイデアが提案されました。

各チームの発表タイトル

- Team D 「タンパク飢餓を救う藻類」

- Team A 「Sustainable cow (and its derivatives) to fight climate change」

- Team E 「ガンにならない新たな嗜好品の開発」

- Team C 「コーラルンバ -海の守護者-」

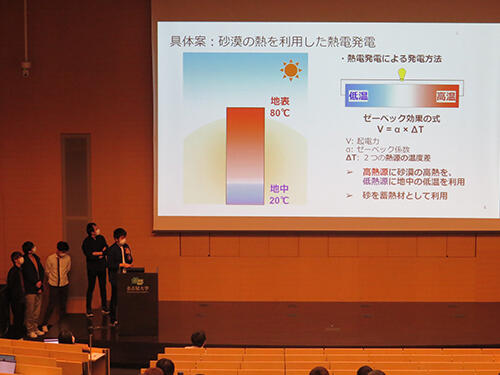

- Team B 「砂で発電!?途上国に安定したエネルギーを!」

- Team F 「時を戻せるシート」

- Team H 「全人類に昆虫を」

- Team G 「火星における快適生活のすゝめ 〜無機化学・植物科学によるアプローチ〜」

※当日の発表順に掲載

コンテストの結果

- 1位: Team B 「砂で発電!?途上国に安定したエネルギーを!」

- メンバー: 根喜田 康平(工学 D1)、山梨 遼太朗(工学 D1)、梅本 駿(工学 M2)、張 文韜(工学 M2)、松永 優希(理化学 D1)、白井 そら(理化学 D1)

投票者からのコメント:

- 問題設定が上手く、何を解決したいのかが分かりやすかった。また、技術力に乏しいアフリカをしっかりと想定したプランだった。

- ゼーベック効果による砂漠での熱電発電の提案、非常に興味深い話でした。課題も最後に提案されている点も評価が高いです。本当に事業化できるのではないかと思ってしまいました。

- エネルギー問題は世界的に最重要課題であり、実現すれば素晴らしい。

- 2位: Team C 「コーラルンバ -海の守護者-」

- メンバー: 西川 真利恵(理生命 D1)、小川 佳孝(理生命 M2)、朱 紅宇(工学 D1)、松永 菜央(農学 M2)、任 亮(農学 D1)、釜口 力(創薬 D1)

投票者からのコメント:

- テーマ設定の良さから実現可能性の高さがダントツでした。

- 最も実現可能性が高く、社会問題に直接アプローチできていると感じた。

- 気候変動で絶滅が危惧されているサンゴを使ってマイクロプラスチックを分解できれば画期的である。

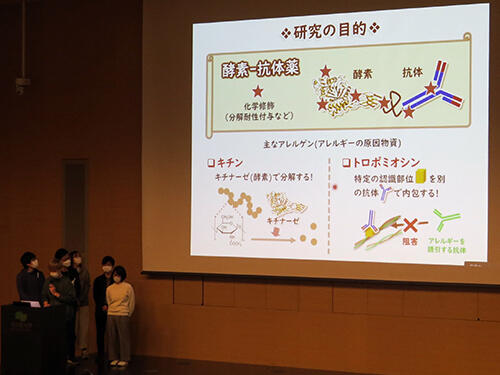

- 3位: Team H 「全人類に昆虫を」

- メンバー: 沖田 ひかり(工学 D1)、江 暢(工学 D1)、尾野 将也(工学 M2)、劉 凱夫(工学 M2)、伊藤 史哉(理化学 M2)、早川 開都(農学 M2)

投票者からのコメント:

- 具体性と実現可能性が高くよくまとまった内容であったと思う。発想としてもアレルギーを改善するという点では応用の幅も広がりそうで非常に面白かった。

- 酵素のことやアレルゲン反応などよく下調べがされていると感じました。また、アレルゲンへのアプローチの仕方が独創的だと感じました。発表が特に分かりやすく共感して聞けた部分も投票した理由としてかなり大きいです。

- 昆虫だけでなく、アレルギー全体に目を向けている点が素晴らしいと感じました。

参加者の声

異分野融合研究提案コンテスについて

- 今回初めて参加しました。異分野融合は自分達の専門を掛け合わせるだけのものではなく、自由で創造的な発想や専門外の事もどんどん取り入れて新しいものを作り出す強力なものなのだとわかりました。自分の専門にこだわらずに考え、学び、使えるようにする姿勢が必要なのだと思いました。視野が広がりとてもよかったです。(GTR生)

- 自身の研究をどのように異分野と融合させていくのかのヒントが得られました。また、来年はM2で参加すると思うので、その参考になり大変勉強になりました。(GTR生)

- 力作の発表ばかりであり、とても面白かった。事前の学生たちの準備期間中の様子のダイジェストなどももっと知りたい。(教員)

- 実現性や技術ハードルはあるものの、思いもよらぬ発想や着眼があり私も勉強になりました(企業)