院生企画「What's "idea"? ~多分野研究者たちの十人十色な思考法〜」イベントレポート

What's "idea"? ~多分野研究者たちの十人十色な思考法?

日時:2022年3月30日(水)13:00-14:30

開催方法:Zoomによるオンライン開催

企画者:

岡 大椰(生命農学研究科・D3)

川口 航平(生命農学研究科・D3)

竹本 悠人(創薬研究科・D2)

成田 皓樹(理学研究科・D1)

日時:2022年3月30日(水)13:00-14:30

開催方法:Zoomによるオンライン開催

企画者:

岡 大椰(生命農学研究科・D3)

川口 航平(生命農学研究科・D3)

竹本 悠人(創薬研究科・D2)

成田 皓樹(理学研究科・D1)

*学年・所属は開催時のもの

3月30日(水)に、院生企画「What's "idea"?」がオンラインで開催されました。

研究アイデアの着想方法や共同研究などに関する様々な問いを学生が事前に準備し、5名のGTR教員がパネルディスカッション形式で答えました。

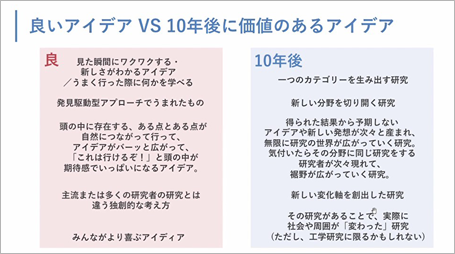

イベントの前半は「良いアイデアとは?」をテーマに、後半は「良いアイデアをどのように考えるか?」をテーマに、先生方に問いを投げかけました。

先生方が良いアイデアをどのように考えついているのかを知るとともに、共同研究の意義や研究のモットーといった話題もあり、研究者としての在り方を様々な角度から考える機会となりました。

研究の創案について多分野の先生方の話を聞ける機会はGTRならでは

研究の創案について多分野の先生方の話を聞ける機会はGTRならでは イベントでは企画者が進行役となって、先生方の回答を深掘りしていきました

イベントでは企画者が進行役となって、先生方の回答を深掘りしていきましたGTRの先生方に、研究アイデアの思考法について聞きました

山口 茂弘(トランスフォーマティブ生命分子研究所・教授)

吉村 崇(トランスフォーマティブ生命分子研究所・教授)

荘司 長三(理学研究科物質理学専攻(化学系)・教授)

加藤 竜司(創薬科学研究科基盤創薬学専攻・准教授)

白武 勝裕(生命農学研究科植物生産科学専攻・准教授)

当日のパネルディスカッションのQ&Aから、一部をご紹介します。

- Q. 良いアイデアとは?

- ・研究アイデアの面白さをみんなが共有できるようなアイデア

・見た瞬間にワクワクする、新しさが分かるアイデア

・従来の知識で思い浮かぶようなアイデアではなく、「発見駆動型」のアプローチで生まれたアイデア

- Q. 何を参考にしてアイデアを考えますか?

- この問いには、多くの先生が「ほとんど参考にしない/あまり参考にしない」と回答。

「アプローチの斬新さは他の人の論文を読んで参考になることもあるけれど、他の人の発見や分かったことから着想したものはどうしても後追いになってしまう。自分で実験して出たデータから考えることが大事」などの意見がありました。

- Q. どの瞬間にアイデアを思いつきますか?

- ・旅行や出張、違う学会に行った時にアイデアがつながることが多い。毎日同じ所で同じことをしていると、同じ思考になる。頭を普段と違うモードに持っていくために環境を変えるのは大事。

・無心になった時。掃除やアイロンがけなど何も考えていない時にふっと降りてくる感じ。意識に登らないところで24時間ずっと考え続けていることが重要。

・ディスカッションなど、他の人と話している時にアイデアを思いつく。

- Q. アイデアの独創性・新規性において、共同研究は重要ですか?

- ・研究者として共同研究は必須。

・共同研究無くして研究は成り立たない。

などの意見と合わせて、

・新しい分野をつくることを目指す共同研究は失敗も多いけど、面白い。「一緒に作っていこう」というスタンスやフィーリング、お互いに盛り上がれるかが大事。

・お互いが同じベクトルを向いていることが重要。一方、最初から同じベクトルの向きを向いているとは限らない。相手を説得して同じベクトルを向かせる「人を巻き込む力」も必要。

といった声も聞かれました。