院生企画インタビュー「サイエンスに役立つイラストを学ぶ」

プロに学ぶ、サイエンスを伝えるイラストの極意

2024年10月28日(月)、GTR院生企画「サイエンスに役立つイラストを学ぶ」が開催されました。

農学博士でサイエンスイラストレーターの、きのしたちひろさんを講師に迎え、前半の講義パートでは、サイエンスのイラストを作成するポイントや、サイエンスイラストレーターという職業やキャリアについて、お話を伺いました。

後半の実習パートでは、参加者が作成した実際のイラストに、きのした先生が直接アドバイスする「添削」を通して、具体的なポイントを学びました。

サイエンスにおけるビジュアル表現の重要性を再認識するとともに、学会発表や論文で生かせる具体的なノウハウを得る機会になりました。

企画概要

- 日時:2024年10月28日(月)13:00-16:30

- 場所:ITbM 1階レクチャールーム

- 講師:きのしたちひろ(サイエンスイラストレーター)

- ポスター

院生企画インタビュー

サイエンスイラストをプロから学びたい

研究活動では、イラストを描くスキルも必要

企画運営から得られた学び

サイエンスイラストをプロから学びたい

Q.イベントを企画した経緯やきっかけを教えてください。

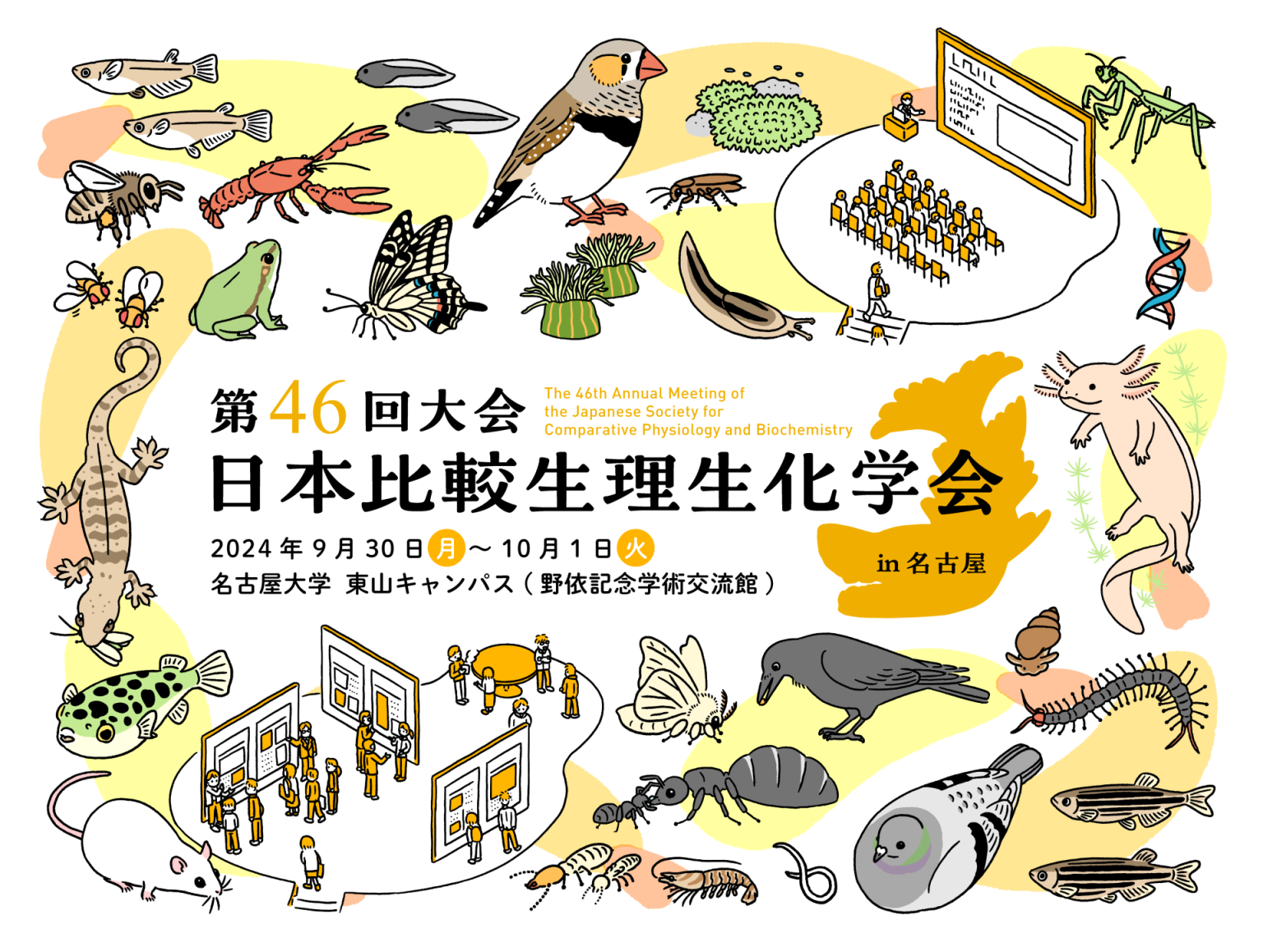

安藤:所属する上川内研究室が、9月に名古屋で開催された日本比較生理生化学会の幹事で、この学会のロゴを、きのしたさんに描いていただきました。私自身もイラストを描くのが好きで、研究内容を伝えるためのイラストを描いたりもしているので、きのしたさんとのご縁を機会に、サイエンスイラストのセミナーを企画できないかと思ったのがきっかけでした。

山腰:研究室の後輩の安藤さんが、イラストレーターの方を招いてセミナーをやりたいということで、「じゃあサポートしよう」という流れで参加したのですが、私自身も研究の発表スライドなどでイラストを使うことが多く、なかなか難しいなと感じていたので、講義を通して何かヒントを得られればと思いました。 博士後期課程を修了された後にイラストレーターになられた、きのしたさんのキャリアパスにも興味がありました。

山ノ内:これまで自分が企画を運営する機会は色々あったのですが、サポートする立場で関わったことはなかったので、今回、これまでとは違う立場で企画に関わってみようと思って参加しました。研究の紹介などでイラストを使う機会が多いので、本企画のテーマにも興味がありました。

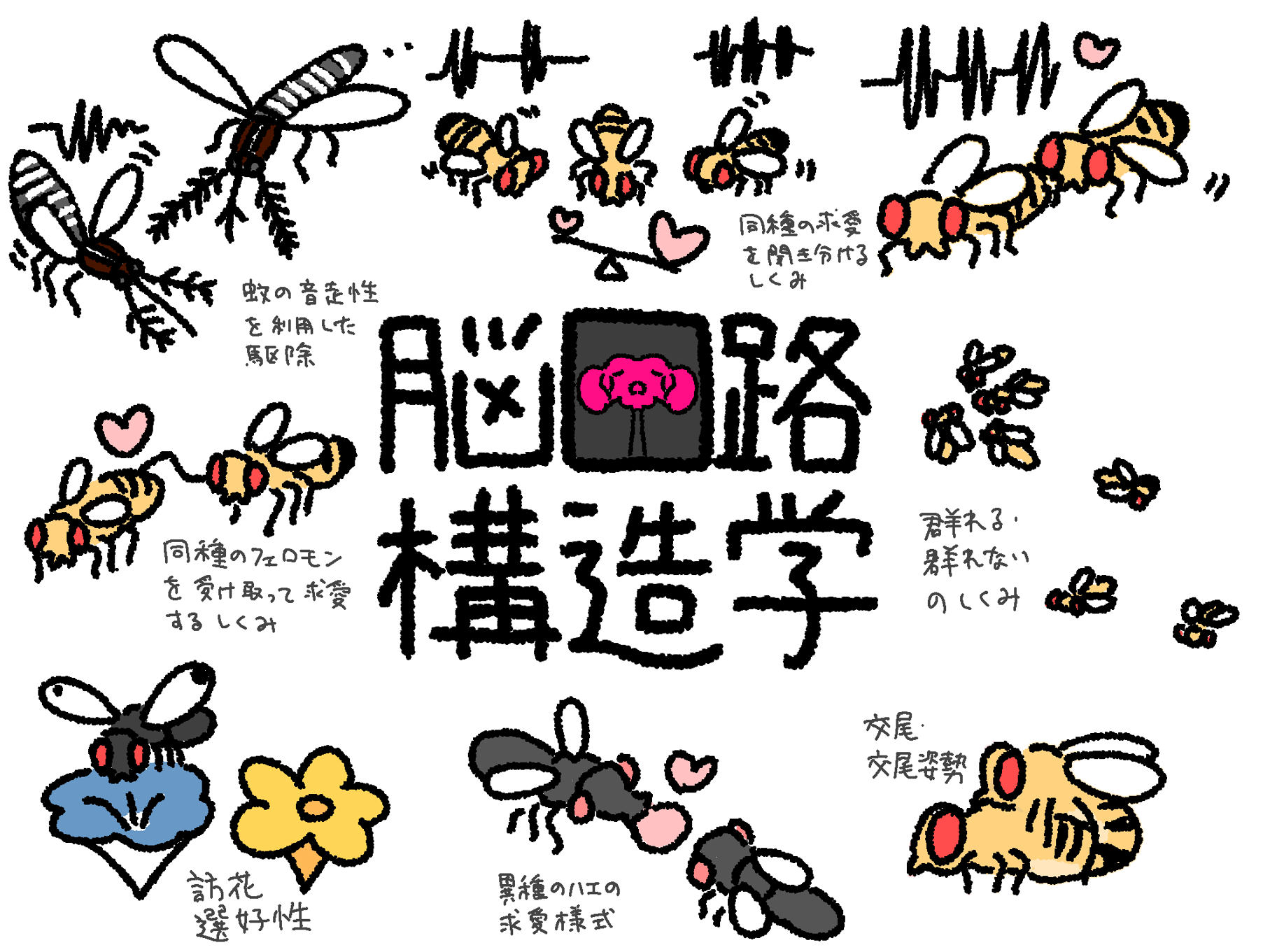

▲ きのしたさんが描かれた学会のメインビジュアルイラスト

日本比較生理生化学会 第46回名古屋大会ウェブサイトより

Q.どのようなイベントを企画されたのか教えてください。

安藤:イベントは前半と後半に分かれていて、前半は講義、後半は実習という形で行いました。前半の講義では、きのしたさんがサイエンスイラストレーションのお仕事の流れや心がけていること、イラストの作成時に気をつけているポイントなどを話してくださいました。

後半の実習では、参加者が事前に提出したスライドやイラストを「添削」していただいて、細かなアドバイスを直接いただきました。これは参加者からも好評でした。

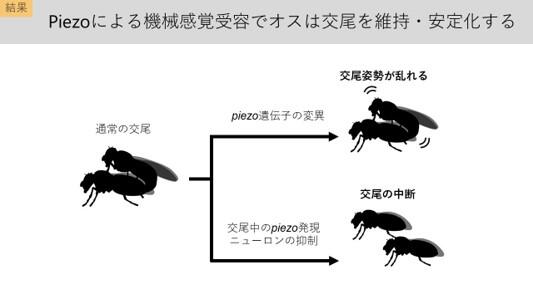

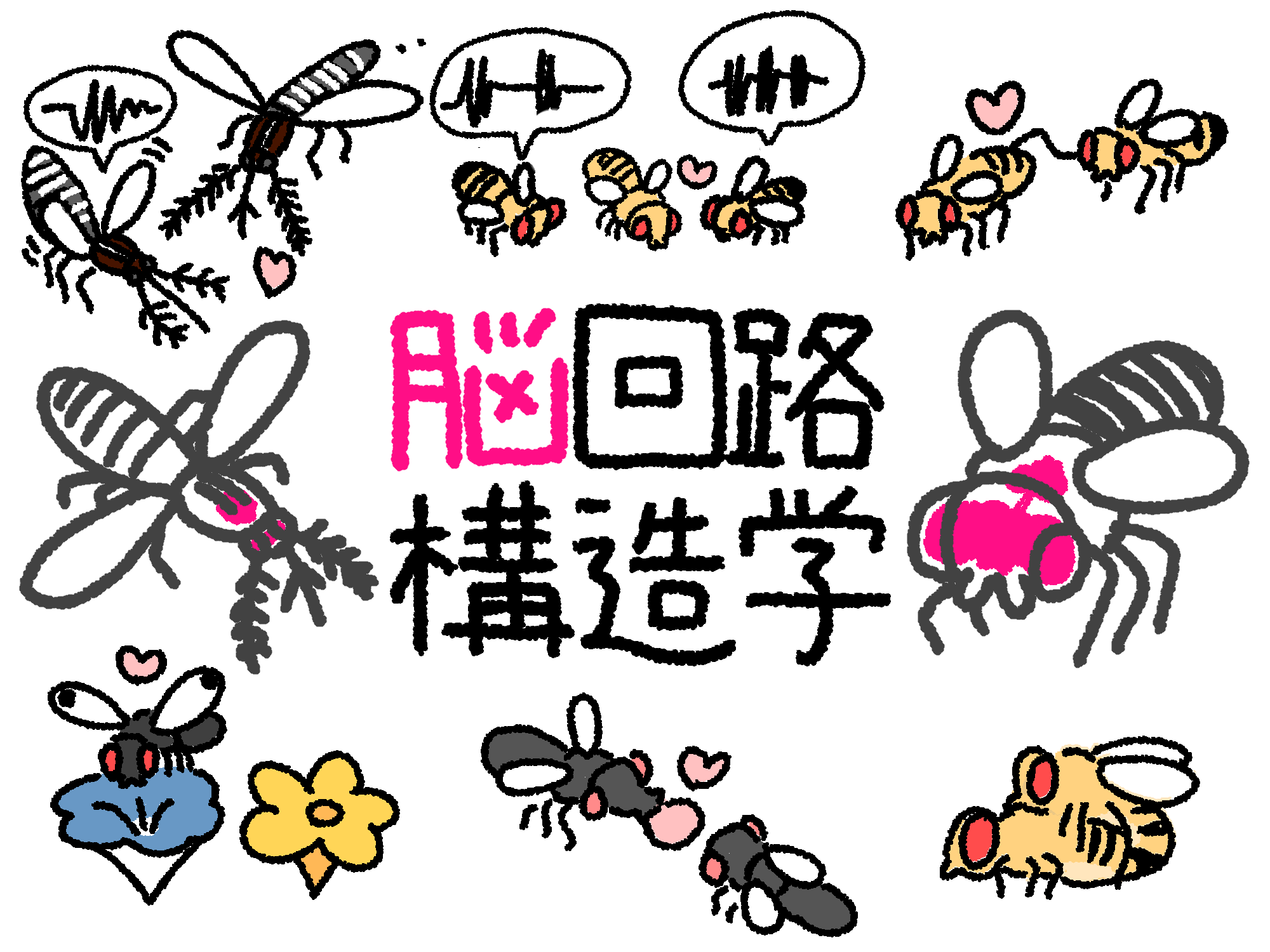

▲ Before

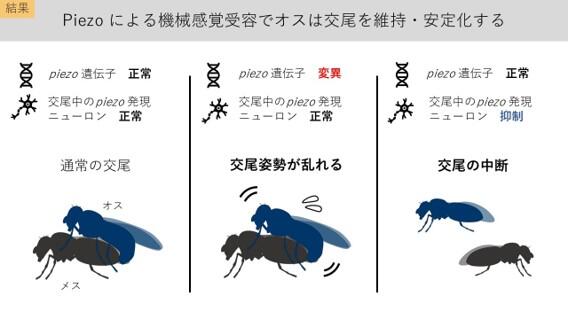

▲ After

Afterでは重要な情報を中央に配置。漫画や絵文字で馴染みのある「汗のマーク」を足すことで、交尾がうまくいっていないと直感的に理解できる。

安藤:スライドやイラストの使用目的に合わせて、例えば「スライドであればこの細かい文字はないほうがよいかもしれない」とか、「一番目につくところに、言いたいメッセージが端的に伝わるように配置したほうがよい」とか、「漫画的な表現を入れてみた方が分かりやすい」とか、素人では気付きにくいプロ目線のアドバイスをいただきました。

山ノ内:自分が普段描く時は、間違いがないように科学的な正確さを心掛けていました。もちろん間違いがないことは大事ですが、「伝える」うえでは、情報のそぎ落としや選別も重要というお話は、非常にためになりました。

山腰:私も、イラストをつくる際に情報のそぎ落としをするというポイントは参考になりました。

他に、イラストレーターの仕事の裏側を知れたのもよかったです。具体的な案件の流れや、イラスト制作の工程などをお話ししてくださいました。イラストを描く際には、依頼者の論文やホームページを見て研究内容を把握して描いているというお話をお聞きして、博士課程で培ったリサーチ力が、研究以外のキャリアでも役立っていることを知れてよかったです。

安藤:自分のイラストを添削していただいたことが、非常に貴重な機会でした。

私が提出したイラストは、研究室の研究内容を一枚にまとめたものでした。たくさんの要素を並べることで、全体的にわちゃわちゃした感じから楽しさは表現できていたのですが、アドバイスを受けて、中央に脳が透けたハエと蚊を置くことで、「ハエと蚊を使って脳の研究をしている」という最も伝えたいことがはっきりして、なおかつ一番に目に留まるようになりました。

▲ Before

▲ After

Afterは全体的に情報がそぎ落とされてすっきりした。「脳」というキーワードの色を変えるとともに、脳の部分だけ色を変えたイラストも中央に配置。強調したい部分がはっきりした。

研究活動では、イラストを描くスキルも必要

Q.普段、研究のイラストは、素材を組み合わせるのではなく一から自分で描いているのですか?皆さん、もともと絵が好きだったのですか?

安藤:ネットで探しても雰囲気やイメージが合うものがなくて、余計手間がかかることもあるので、自分で描いた方が早いかなと思って一から自分で描いています。

山腰:安藤さんはもともと描くのが好きだったと思うのですが、私はイラストを自分で描く機会は全くなく、研究室に入ってから必要に迫られて描くようになりました。

山ノ内:僕もイラストを描いたことは全くありませんでした。素材があればそれを使うという選択肢もありますが、「交尾しているハエのイラスト」のようなピンポイントのものを探すのはかえって難しいので、自分で描いています。

僕たちの研究室は動物の行動を見る研究をしているので、「どのような行動なのか」「それがどのように変化するのか」を伝えるにはイラストが分かりやすいです。なので、もしかすると他のラボより「イラストを描く文化」があるのかもしれません。

企画運営から得られた学び

Q.企画の運営を通してどんな学びがありましたか?

安藤:企画者としてセミナーを開くことが初めてだったので、先生とのやり取りや内容を詰めていく過程が自分にとって大きな経験になりました。

山腰:企画を実施するにあたってGTRの先生方に企画をプレゼンする機会があったのですが、その時に「イラストの定義は何なのか」「ターゲット層は誰なのか」など、いろいろなフィードバックをいただきました。自分の中では「イラストと言えばこれ」というイメージがあったのですが、分野が違うとイメージが全然違っていて、自分の視点からしか見ていなかったことに気付きました。そういったご指摘を踏まえて、例えばポスターに、実際のサイエンスイラストのBefore/Afterのイメージを入れるなどして、どんな講義をするのかポスターを見て分かるよう工夫しました。

山ノ内:これまでは、自分が企画を引っ張る立場で関わることが多かったのですが、今回は安藤さんを主軸に、自分はサポートする立ち位置でした。別の立場から企画の運営に関わるというのは、違った視点からイベントを見ることになりとても良い経験になりました。

Q.学部4年生の安藤さんが企画のリーダー的なポジションだったということで、先輩方の中でプレッシャーはなかったですか?

安藤:結構プレッシャーでした。こういった企画を学部生のうちにやるとは思っていなかったのですが、学会のロゴを依頼したこの機会を逃したら、きっとタイミングを失うだろうから、「今やろう」と思いました。

山ノ内:今回のイベントの企画者は、全員が理学研究科の上川内研究室のメンバーでした。GTRは大学院生向けのプログラムなので、安藤さんはGTR生ではないのですが、後輩の安藤さんがサイエンスイラストの企画をやりたいということで、企画を実現する方法としてGTRの院生企画の制度を活用させていただきました。

企画者が全員同じ研究室のメンバーだったので、情報伝達はしやすかったです。

山腰:研究室のSlackを使ってやり取りしていたのですが、山ノ内くんのレスポンスの速さは、きっと安藤さんも安心だったんじゃないかと思いました。桂くん、小栗さんは、研究室で、安藤さんに「大丈夫そう?」って声をかけているのを見かけました。

安藤:先輩方が制作物や提出物に対して意見をくださったり修正を入れてくださったりしたのも助かりましたし、「大丈夫そう?」って時折聞いてくださることもすごく助かりました。企画をしている期間、心が折れそうになることもあったので。皆さんがそうやって気にかけて励ましながらやってくださったのが、ありがたかったです。

山ノ内: GTRへの提案のプレゼンなどは、山腰さんが主体になって上級生がフォローをしました。安藤さん自身、はじめてのことが多かったと思いますが、分からないことはどんどん聞いてくれましたし、色々やってみようという姿勢で取り組んでくれたのでよかったと思います。

安藤:普段から先輩方がフランクな雰囲気をつくってくださっていて、雑談を含め気兼ねなく話せる雰囲気が元から研究室にあるので、「院生の先輩方の中で学部生一人でもいけるかな」という気持ちになれたと思います。

Q.最後に、今後に生かしたいことややってみたいことなどがあれば教えてください。

山ノ内:今回のような研究に付随するスキルを、これからも大事にしていきたいです。今度、同じ分野の仲間と研究会を企画しているので、そういったところで、今回のサイエンスイラストレーションのようなサブ企画をやってみてもいいなと思いました。

将来、自分が研究者としてやっていく中で、サイエンスイラストレーターのような、研究を支える方々との協働も積極的にできたらと思いました。

山腰:今後、自分の論文のグラフィカルアブストラクトやプレスリリースの画像などで、今回お聞きした「サイエンスイラストレーションの極意」を生かしたいと思います。

企画をする中で、自分の立場からものを見るだけじゃなく、他の視点から考えることを学びました。「自分の視点が当たり前じゃない」という気づきは、修了後に社会で働く時にも生かせると思います。

安藤:直近では卒業論文が控えているので、今回学んだことを生かしたいです。

あと、自分でも、他の学会のロゴのイラストなどに挑戦してみたいなと思っていて、名刺の裏に「イラストも描きます」というアピールを入れました。今回の企画でプロのお仕事をより深く知ることができたので、自分もそういった方々に近づけるようなアクションを少しずつしてみたいなと思っています。

ただ、自分の専門研究も大事にしたいので、まずは自分の研究を頑張って、それを魅力的に伝えられる人間になることが大きな目標です。学部卒業後は、大学院に進学して研究を続けます。

(2024年11月オンラインにてインタビュー)

企画者

- 安藤遥香(理学部生命理学科4年)

- 山腰春奈(理学研究科(生命) 博士後期課程1年)

- 桂宗広(理学研究科(生命) 博士前期課程2年)

- 小栗乃衣梨(理学研究科(生命) 博士前期課程2年)

- 山ノ内勇斗(理学研究科(生命) 博士後期課程1年)