クサフグが大潮に一斉集団産卵する仕組みを解明〜月の満ち欠けによってもたらされる生物リズムの謎に迫る〜

【ポイント】

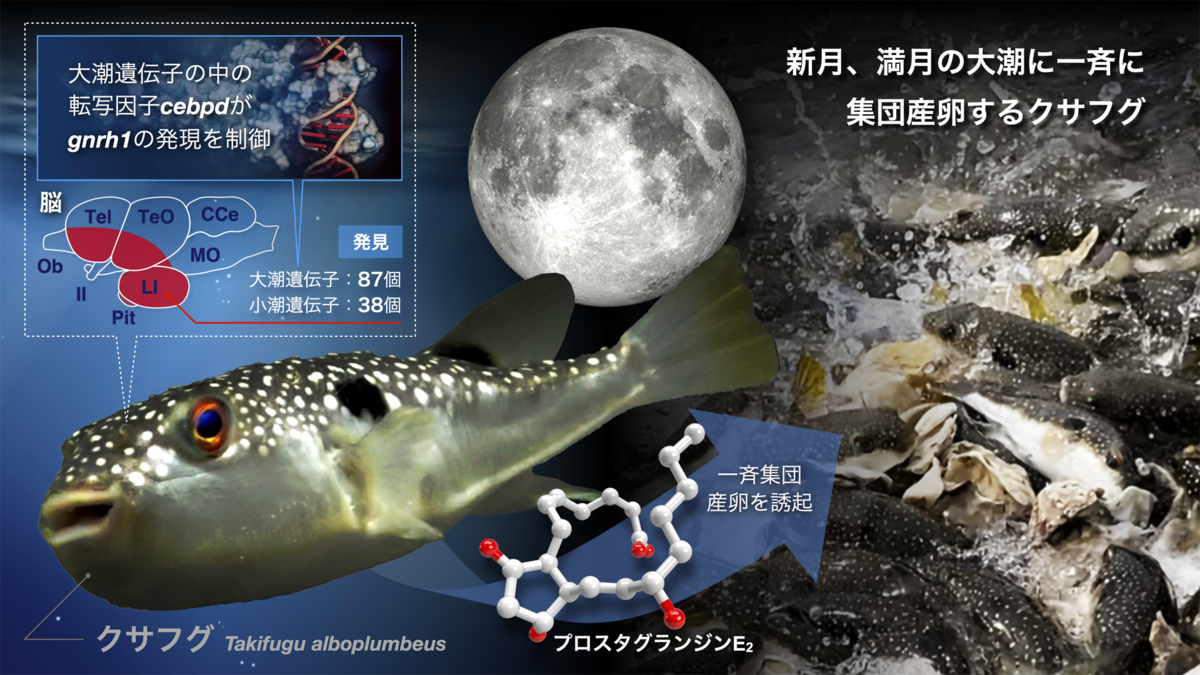

・新月、満月の大潮の日に、クサフグは数千匹が海岸に集まって一斉に集団産卵するが、その仕組みは謎に包まれていた。

・ゲノム情報を駆使した解析から大潮で活性化し、産卵を促す大潮遺伝子を発見した。

・精密分析化学的手法を用いることで、産卵時に海水中に放出されたプロスタグランジンE2がフェロモンとして働き、周囲のクサフグの一斉集団産卵を誘発することがわかった。

【研究概要】

サンゴやウミガメの一斉産卵や、ヒトの月経周期や双極性障害など、動物の様々な営みは月の満ち欠けの影響を受けていますが、その仕組みは謎に包まれていました。国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所(WPI-ITbM)及び大学院生命農学研究科のチェン ジュンファン 特任助教、片田 祐真 博士後期課程学生、沖村 光祐 博士、山口 大輝 博士前期課程学生、吉村 崇 教授らの研究グループは、トヨタ紡織株式会社、新潟大学らと共同で、大潮の際に波打ち際で一斉に集団産卵するクサフグにエコゲノミクス注1)のアプローチを適用することで、大潮に産卵活動を促す遺伝子を明らかにしました。さらに、ケミカルバイオロジー注2)のアプローチから、産卵時に海水中に放出されるプロスタグランジンE2注3)がフェロモン注4)として働き、周囲のクサフグの一斉集団産卵を誘発することを発見しました。

本研究成果は、2022年10月28日午前1時(日本時間)にアメリカ科学雑誌「カレントバイオロジー」のオンライン版に掲載されました。

【研究背景】

サンゴやウミガメ、ウミユスリカなど、沿岸部に生息する多くの動物は、新月や満月など、月の満ち欠けの情報を頼りに集団で一斉に産卵や繁殖活動を行います。これらの現象は沿岸部の動物において特に顕著ですが、アフリカのサバンナ地帯に生息するヌーなど、海から遠く離れた陸上の動物においても、繁殖活動や分娩のタイミングが月の満ち欠けと関係していることが古くから報告されていました。さらに興味深いことに、最近の研究から、私たちヒトにおいても、月経周期や睡眠、さらには双極性障害の躁(そう)と鬱(うつ)の周期が、月の満ち欠けの影響を受けることが明らかとなり、月の満ち欠けと生き物の営みの関係が注目を集めています。しかし、これらの月に関連した生物の営みを制御する仕組みは謎に包まれていました。 トヨタ紡織株式会社では潮の干満を産み出す起潮力に着目し、起潮力の変化に合わせた照明制御や給餌等で食料の生産性を高める技術開発に取り組んできました。名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所とトヨタ紡織株式会社は起潮力が生物に及ぼす影響を解明するために2018年から共同研究契約を締結し、2018年から共同研究を行ってきました。

【研究内容】

【新月、満月の大潮に一斉に集団産卵するクサフグ】

クサフグは北海道南部から九州まで各地に分布する全長15 cm程度のフグで、体背部が暗緑色のため、クサフグと呼ばれています。クサフグは普段ばらばらに生活していますが、繁殖期である5月中旬から7月中旬の新月と満月の大潮の日になると、数百匹から数千匹が大群となって海岸に押し寄せ、波打ち際に飛び込み、ピチピチと一斉に震えて、壮大な産卵ショーを繰り広げます(以降、ピチピチ行動と呼ぶ)(図1)。この一斉産卵の際には、放精された精子で海がミルクのように白く染まります。人々は古くからこの壮大な産卵ショーに魅了されてきましたが、なぜ、クサフグが新月と満月の満潮の時間に、大群で海岸に押し寄せて、一斉に集団産卵するのかは謎に包まれていました。

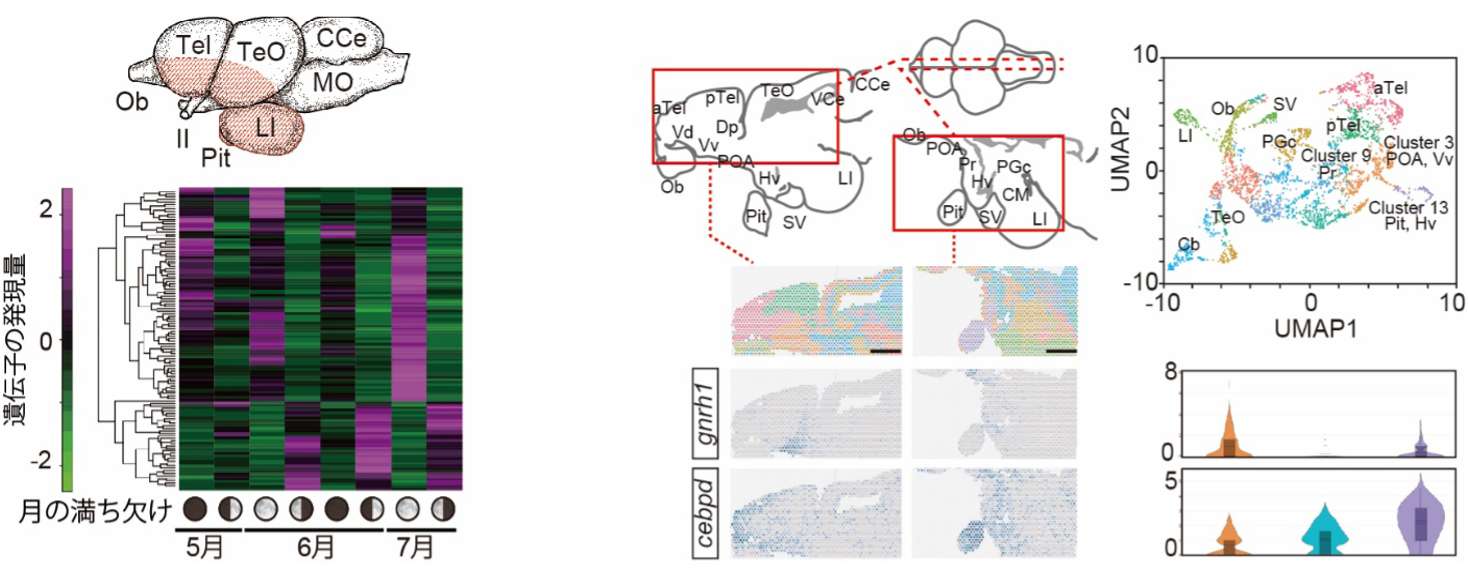

生物のからだの中には様々な周期のリズムを刻む体内時計が備わっています。一番研究が進んでいるのは睡眠・覚醒のリズムに代表される1日周期のリズムで、概日(がいじつ)リズム、あるいは日周(にっしゅう)リズム注5)と呼ばれています。一方、1か月周期で観察される生物のリズムを月周(げっしゅう)リズムと呼びますが、クサフグの集団一斉産卵は新月と満月の大潮のタイミングで、2週間毎に(ひと月に2回)観察されるので、半月周(はんげっしゅう)リズムと呼ばれています。研究グループは、自然環境下で明瞭な半月周リズムを示すクサフグに着目することで、月のリズムの分子機構の解明に取り組みました。 まず、クサフグが産卵する大潮と、産卵しない小潮の間で、クサフグの脳の視床下部、下垂体において発現変動している遺伝子を網羅的に探索したところ、大潮で活性化する「大潮遺伝子」が87個、小潮で活性化する「小潮遺伝子」が38個みつかりました(図2左)。大潮遺伝子の中には繁殖活動を制御する司令塔の生殖腺刺激ホルモン放出ホルモン (gnrh1: gonadotropin releasing hormone 1)遺伝子がありました。 そこで次に、司令塔のgnrh1遺伝子が大潮で活性化される仕組みを明らかにするために、空間的トランスクリプトーム解析注6)とプロモータ解析注7)を実施したところ(図2右)、大潮遺伝子の中のcebpd (CCAAT enhancer binding protein delta)という転写因子がgnrh1の発現を制御していることが明らかになりました。

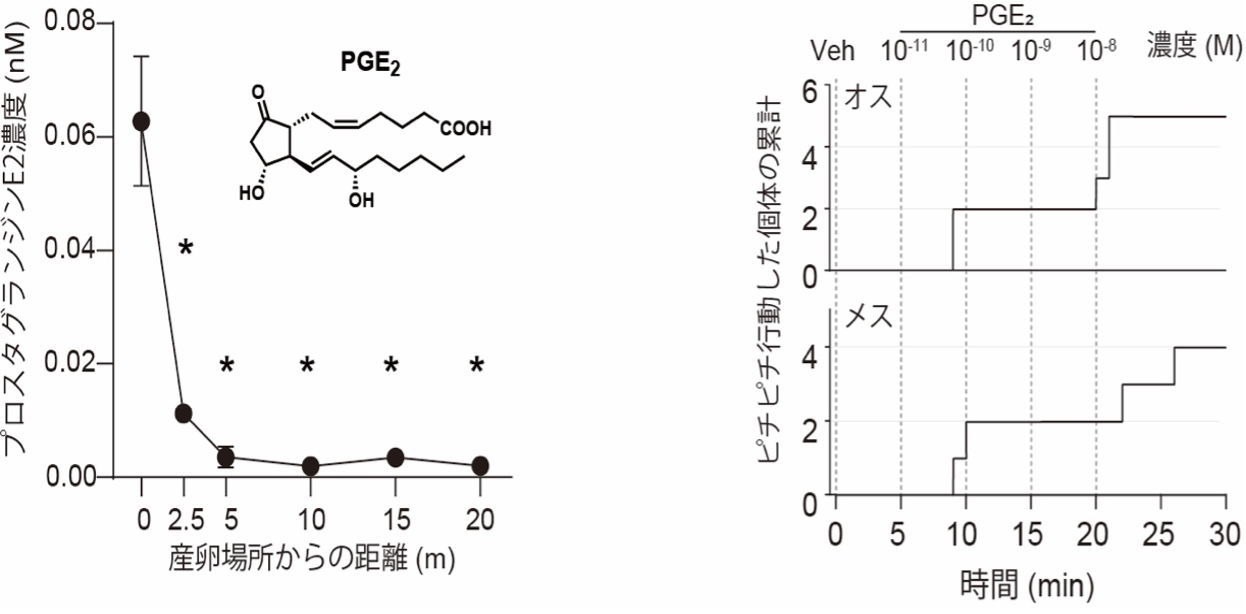

【プロスタグランジンE2はフェロモンとして一斉集団産卵を誘起する】

前述の網羅的な遺伝子発現解析では、gnrh1やcebpdの他にもプロスタグランジンE2 (PGE2)の受容体も大潮のタイミングで活性化していることが分かりました。キンギョやコイなどの淡水魚ではプロスタグランジンF2αがフェロモンとして繁殖活動に関わることが知られていたため、クサフグではPGE2が集団一斉産卵に関与しているのではないかと考えました。そこで、クサフグが集団一斉産卵している際に海水を採取して、液体クロマトグラフィー質量分析計注8)で海水成分を分析してみたところPGE2が検出され、産卵時に海水中にPGE2が分泌されていることが明らかになりました(図3左)。そこで、PGE2がフェロモンとして働くかを検討するため、海岸の産卵場を模した水槽を実験室に作って、PGE2を海水中に投与してみたところ、一斉産卵時に観察されるピチピチ行動が誘起されたことから(図3右)、産卵時に海水中に分泌されるPGE2が、周囲のクサフグの産卵行動を誘起することで、集団での一斉産卵がおこるということが分かりました。

【成果の意義】

人類は古の時代より、月と地球と太陽が織りなす天体運動によってもたらされる生物の不思議なリズム現象に魅了されてきましたが、その分子機構は謎に包まれていました。 今回の研究では、明瞭な半月周リズムを示す野生のクサフグに最先端のゲノム科学を適用したエコゲノミクスによって、クサフグの繁殖活動の半月周リズムを制御するcebpdという遺伝子を発見しました(図4)。CEBPD遺伝子はヒトにも存在しており、ヒトでは細胞の分化、増殖、成長、炎症、がんなどに関わることが知られています。cebpd遺伝子は動物界に広く存在するため、クサフグ以外の動物においても月のリズムに関与しているか今後の研究が期待されます。 また、今回の研究では、PGE2がフグの一斉産卵を誘起することが明らかになりました(図4)。ヒトを含む哺乳類ではPGE2は分娩時に子宮で大量に産生され、分娩を促します。魚類においても同じPGE2が産卵を促します。分娩、産卵という違いはありますが、哺乳類でも魚類でも同じ分子が次世代を産む過程において重要な働きを担っているのです。また、フグにおいては産卵時に海水中に放出されたPGE2を周囲の他個体がフェロモンとして利用することで、集団で一斉に産卵を同期させ、繁殖の成功率をあげている点も興味深いです。 今後、生物の月のリズムの分子機構がさらに解明されることで、動物、植物の生産性や健康の向上に資する応用研究がさらに加速することが期待されます。

【用語説明】

注1) エコゲノミクス:

生態学的に興味深い現象を、ゲノム情報を駆使して明らかにする研究手法。

注2) ケミカルバイオロジー:

化学的手法を駆使して生命現象を解明する研究手法。

注3) プロスタグランジンE2:

不飽和脂肪酸のアラキドン酸からつくられる生理活性物質で、分娩の他、発熱、疼痛、血管拡張など、体のなかで様々な働きが知られている。

注4) フェロモン:

体の中で作られて体外に分泌されると、同種の他個体の行動や生理機能に特有の反応を引き起こす物質のこと。

注5) 概日リズム:

時間の手がかりのない恒常条件下においても、継続して観察される約24時間周期の内因性のリズム。一方、外部環境が変動する環境下で、1日周期で観察される生物のリズムは日周リズムと呼ばれる。日周リズムには概日時計によって制御される生物リズムと、温度や光など24時間周期で変動する環境因子に応答しているだけで、内因性の概日時計に駆動されていないリズムも含まれる。

注6) 空間的トランスクリプトーム解析:

組織切片上で組織や細胞の位置情報を保持したまま、網羅的な遺伝子発現情報を得る解析方法。

注7) プロモータ解析:

遺伝子の転写調節機構を生物発光などを用いて明らかにする方法。

注8) 液体クロマトグラフィー質量分析計:

液体クロマトグラフで分離した成分をイオン化し、質量電荷比ごとに分離して、質量検出器で検出する方法。

Information

| 論文タイトル | Prostaglandin E2 synchronizes lunar-regulated beach-spawning in grass puffers(プロスタグランジンE2は月によって制御される一斉集団産卵を同期させる) |

|---|---|

| 著者 | Junfeng Chen, Yuma Katada, Kousuke Okimura, Taiki Yamaguchi, Ying-Jey Guh, Tomoya Nakayama, Michiyo Maruyama, Yuko Furukawa, Yusuke Nakane, Naoyuki Yamamoto, Yoshikatsu Sato, Hironori Ando, Asako Sugimura, Kazufumi Tabata, Ayato Sato, and Takashi Yoshimura(陳 君鳳、片田 祐真、沖村 光祐、山口 大輝、顧 穎傑、中山 友哉、丸山 迪代、古川 祐子、中根 右介、山本 直之、佐藤 良勝、安東 宏徳、杉村 麻子、田畑 和文、佐藤 綾人、吉村 崇) |

| 雑誌名 | Current Biology オンライン版 |

| DOI | 10.1016/j.cub.2022.09.062 |

| 発行年月 | 2022年10月 |