深刻な農業被害をもたらす線虫が植物のシグナル伝達をハイジャック!? 〜農業被害を防ぐ新技術への期待 〜

【ポイント】

・線虫による農業被害は年間数十兆円にも上りますが、これまでは線虫そのものを駆除するしかなく、駆除標的にあたる具体的な物質については未解明でした。

・世界で初めて、植物に感染する線虫の寄生メカニズムの一端が、植物のペプチドホルモンハイジャックであることを発見しました。

・本研究成果をきっかけとして、動物と植物間の相互作用を理解するだけでなく、農作物の収量増加やストレス耐性付与など、農業分野へのイノベーションが期待されます。

【研究概要】

熊本大学大学院先端科学研究部附属生物環境農学国際研究センターの澤 進一郎 センター長、中上 知 博士研究員、東京大学大学院理学系研究科 東山 哲也 教授、名古屋大学の佐藤 良勝 特任准教授、野田口 理孝 特任教授、近藤 竜彦 講師、宮崎大学 井田 隆徳 准教授、新潟大学 岡本 暁 准教授らの研究グループが、世界で初めて、植物に感染する線虫の寄生メカニズムの一端が、植物のペプチドホルモンハイジャックであることを発見しました。線虫による農業被害は年間数十兆円にも上ります。しかしながらこれまでは線虫そのものを駆除するしかなく、駆除標的にあたる具体的な物質については未解明でした。本成果により、標的物質が明確になり、ペプチド*1を利用した新しい防除手法の開発が期待されます。現在ペプチドを使った農業技術が注目され始めており、植物感染性線虫防除でも、その技術が花開くきっかけの物質になると考えています。

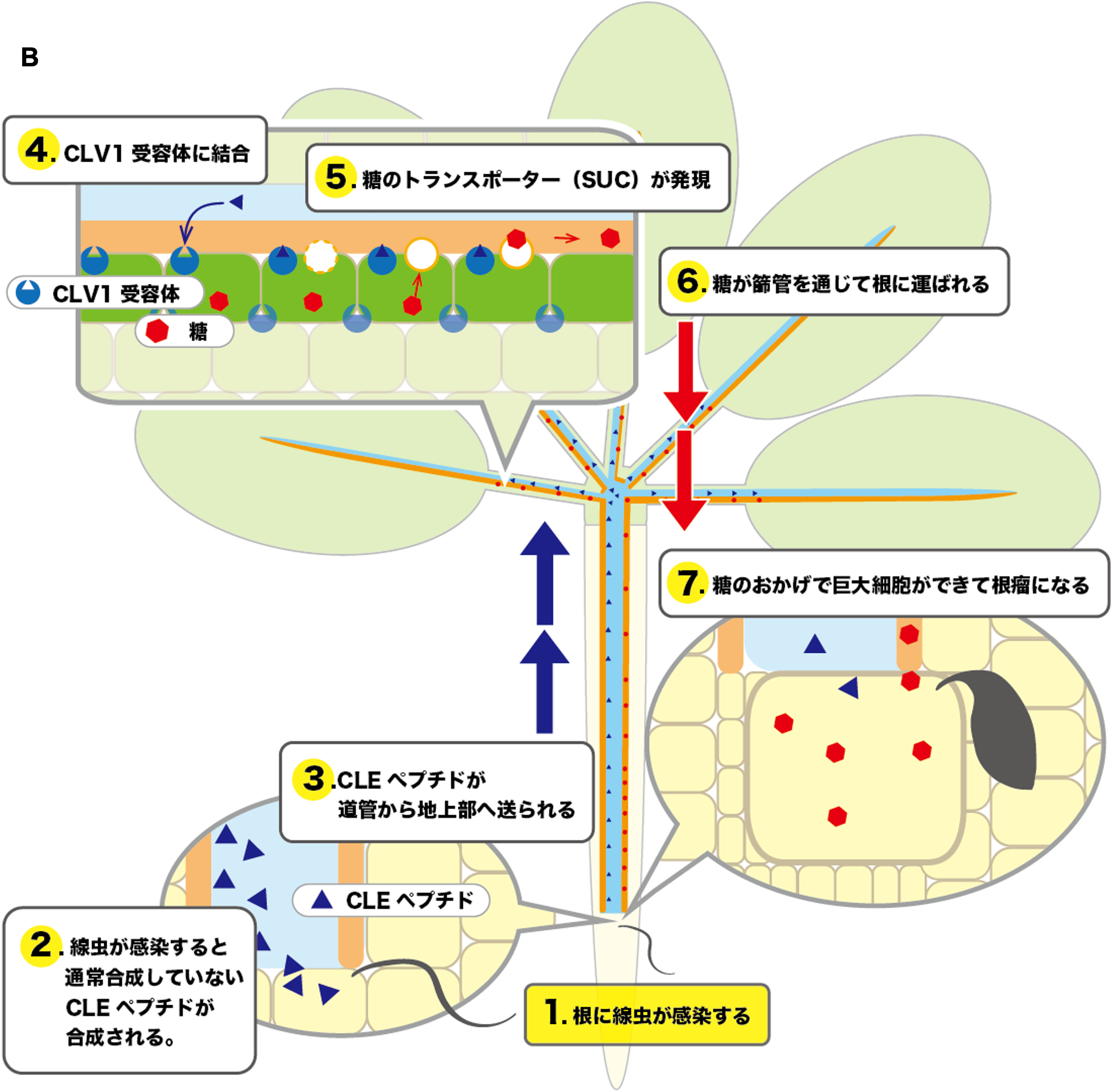

線虫(ネコブセンチュウ)は、根に寄生し、コブを作って植物の栄養を奪い、農作物を枯らします。今回、我々は、モデル植物のシロイヌナズナ*2を用いて、線虫が根にコブを形成する際に、シロイヌナズナのペプチドホルモンを利用し、光合成によって作られた糖を葉から根に無理やり移動させていることを発見しました。通常は根への糖輸送シグナルは働いていません。根に線虫が感染すると、まず線虫はその輸送シグナルの担い手であるCLEペプチドホルモンを働かせることで、地上部の維管束で糖のトランスポーターを誘導します。すると糖は根に運ばれます。つまり、線虫はコブの形成に必要なエネルギー(糖)を得るために、植物のCLEペプチドホルモン伝達をハイジャックしているのです。今後、線虫がどのようにして、CLE遺伝子を活性化しているかなどメカニズムの詳細を解析する予定です。

土壌の線虫を死滅させる方法としては、現在は土壌燻蒸剤の散布が効果的ですが、農業従事者への負担や環境への影響から、燻蒸剤によらない防除法が求められています。本成果により、CLEペプチドと競争的、受容体に結合する物質(アンタゴニスト)を合成し、土壌に撒くことで、根のコブによる被害を抑えることができると考え、試みる予定です。また、この仕組みをブロックするような品種改良を行い、線虫に強い作物を作る予定です。この成果をきっかけとして、農業分野にイノベーションがもたらされると確信しています。 我々の成果は、動物と植物間の相互作用を理解するだけでなく、農作物の収量増加やストレス耐性付与など、農業分野への貢献が期待されています。

本研究成果は令和5年6月2日に科学雑誌「Science Advances」に掲載されました。

【研究背景】

線虫は、線形動物門に属する生き物の総称です。この線虫類の中には、私たちヒトにも感染するアニサキスのような動物感染性線虫や、植物に感染する植物感染性線虫などがおり、その種類は1億種類以上存在するとも推定されています。その中でも大きな問題となっているのが、根に寄生して農作物を枯らしたり、商品価値を奪ったりする、植物感染性線虫です。土壌中に生息する植物感染性線虫により、世界で年間数十兆円にも上る農作物被害があると試算されています。さらに、植物感染性線虫の一種であるサツマイモネコブセンチュウは、九州から東北地方まで猛威を振るっていますが、その被害は、地球温暖化の影響でさらに拡大すると考えられています。また、サツマイモネコブセンチュウは土壌中に生息するため、駆除が非常に困難であるという問題もあります。これまでに、土壌燻蒸剤がセンチュウの駆除に効果的であることが分かっていますが、農業従事者への身体的な負担や健康面への影響、環境負荷の観点から、燻蒸剤によらない防除法の開発が望まれています。

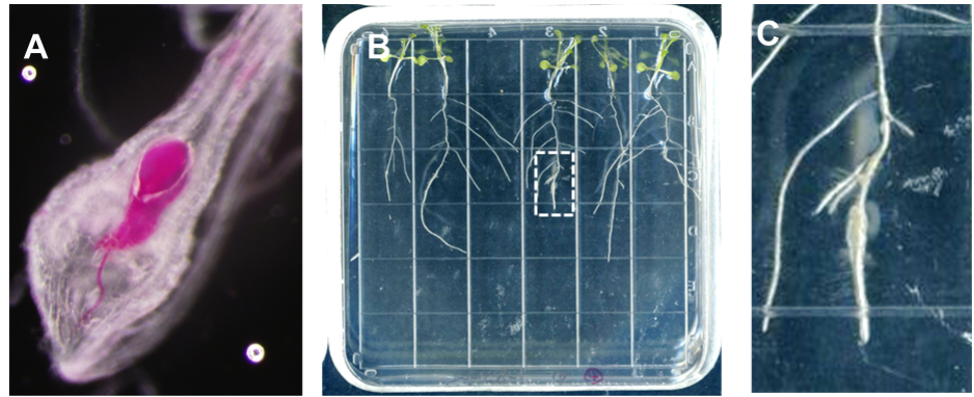

サツマイモネコブセンチュウは、感染の過程で植物の根に侵入し、根瘤と呼ばれるコブを形成します。一度根瘤が形成されると、その部分では水や栄養分の吸収が行えなくなってしまう上に、ネコブセンチュウが植物から栄養を奪ってしまいます(図1A)。ネコブセンチュウは、さまざまなエフェクター因子*3を植物細胞に打ち込むことで、植物に根瘤を作らせていますが、これまで、植物側がどのように応答し、根が根瘤に変化するかは分かっていませんでした。

サツマイモネコブセンチュウは土壌中で根に感染するため、その様子を解析することは非常に困難です。我々は、これまでに、透明な寒天培地を用いた、根瘤形成の解析システムを開発しています(図1B, C)。これにより、根瘤形成を簡便に可視化でき、大規模な解析を行うことが可能となりました。この解析システムを用いて、シロイヌナズナ変異体を使った、大規模な遺伝学解析を行い、根瘤形成における分子機構の解明を試みました。

【研究内容】

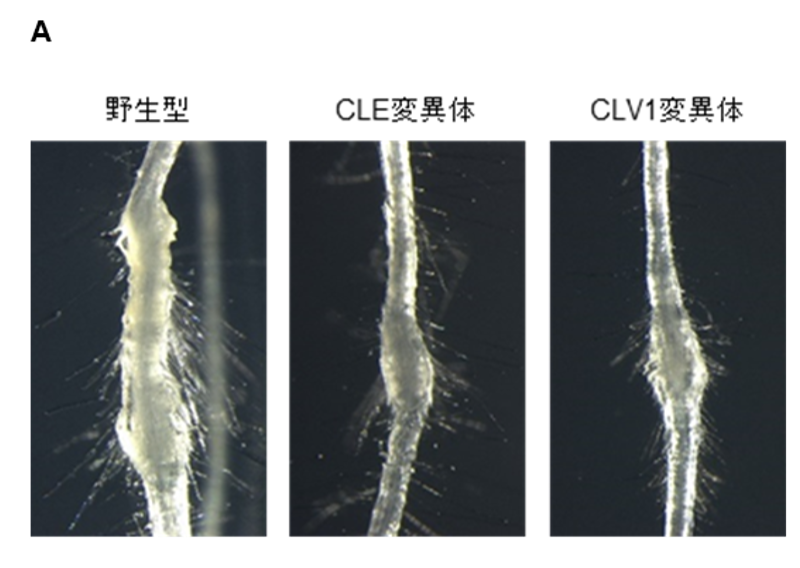

根瘤が形成される際に、植物組織内で何が起こっているかを調べるために、我々はこれまでに、網羅的な遺伝子発現解析を行いました。今回そのデータを詳細に解析したところ、CLE遺伝子群*4と呼ばれる、一連の遺伝子群が、根瘤形成過程で活性化されることが分かりました。さらに、CLE遺伝子の機能欠損変異体においては、根瘤形成数が減少したことから、CLE遺伝子は根瘤形成を正に制御する遺伝子であることが分かりました(図2A)。

CLE遺伝子はペプチドをコードする遺伝子です。また、そのCLEペプチドが機能するためには、受容体が必要です。そこで次に、さまざまな受容体の機能欠損変異体を用いて解析を行ったところ、CLV1受容体*5がCLEペプチドと直接結合し、根瘤形成を制御することが分かりました(図2A)。また、興味深いことに、接木によりCLV1は根ではなく、地上部で機能することが明らかとなりました。このことは、根瘤で活性化したCLEペプチドが地上部まで運ばれ、地上部のCLV1受容体により認識され、地上部から根へとシグナルが伝わり、根瘤が形成されることを意味しています(図2B)。また、CLV1受容体の発現領域のSUC遺伝子(糖のトランスポーター)の発現量が上がっていることから、通常よりも多くの糖が篩管を通って根に輸送されている可能性があることが分りました(図2B)。

サツマイモネコブセンチュウは、植物が元来持つ、CLE長距離シグナル伝達機構をハイジャックして、根瘤形成を誘導していることが分かったのです。

【今後の展開】

今後、センチュウがどのようにして、CLE遺伝子を活性化しているのか、解明していく予定です。品種改良やゲノム編集によりCLEの活性化を抑えることができれば、センチュウ耐性品種の開発にも貢献できます。また、地上部のCLV1をペプチド競合剤などで阻害できれば、燻蒸剤に代わるセンチュウ防除法になり得ることが期待できます。

ペプチドは人体に対して毒性が全くなく、自然界では容易に分解されるため、環境負荷もありません。また、地上部であれば、地中に農薬を投入するような土壌燻蒸剤よりもはるかに簡便に処理することが可能であり、サステナブルな農業に必要不可欠なペプチド農業分野の開拓が期待できます。世界で年間数十兆円にも上る線虫被害が劇的に低減できる可能性をひめており、本研究は、農業分野にイノベーションをもたらすと確信しています。

【用語説明】

*1 ペプチド:アミノ酸が2個以上連結した短いタンパク質。ペプチドの中には、ホルモンとしての生理活性を示すものが存在する。

*2 シロイヌナズナ:アブラナ科の一年草(学名:Arabidopsis thaliana)。植物体のサイズが小さい、世代間隔が短い及び遺伝子導入が容易などの理由から、モデル植物として幅広く利用されている。

*3 エフェクター因子:ネコブセンチュウが植物に感染するために、植物に打ち込む因子。タンパク質を含むカクテルのようなものであると考えられている。

*4 CLE遺伝子群:ペプチドを作るための遺伝子を構成するグループ。ほぼ全ての陸上植物に保存されていると考えられる。

*5 CLV1受容体:CLEペプチドを認識し、シグナルを伝えるために必要な受容体。ペプチドホルモンと受容体のペアには特異性がある。ステロイド系ホルモンは細胞膜を通過できるのに対して、ペプチドホルモンは通過できないため、受容体を必要とするからである。

Information

| 論文タイトル | Root-knot nematode modulates plant CLE3-CLV1 signaling as a long-distance signal for successful infection |

|---|---|

| 著者 | Satoru Nakagami, Michitaka Notaguchi, Tatsuhiko Kondo, Satoru Okamoto, Takanori Ida, Yoshikatsu Sato, Tetsuya Higashiyama, Allen Yi-Lun Tsai, Takashi Ishida and Shinichiro Sawa |

| 雑誌名 | Science Advances |

| DOI | 10.1126/sciadv.adf4803 |

| 発行年月 | 2023年6月 |