気孔開口に必須の細胞膜プロトンポンプの新規活性調節機構の解明 ~赤色光と青色光の効果を繋ぐ新たなリン酸化部位の発見~

【ポイント】

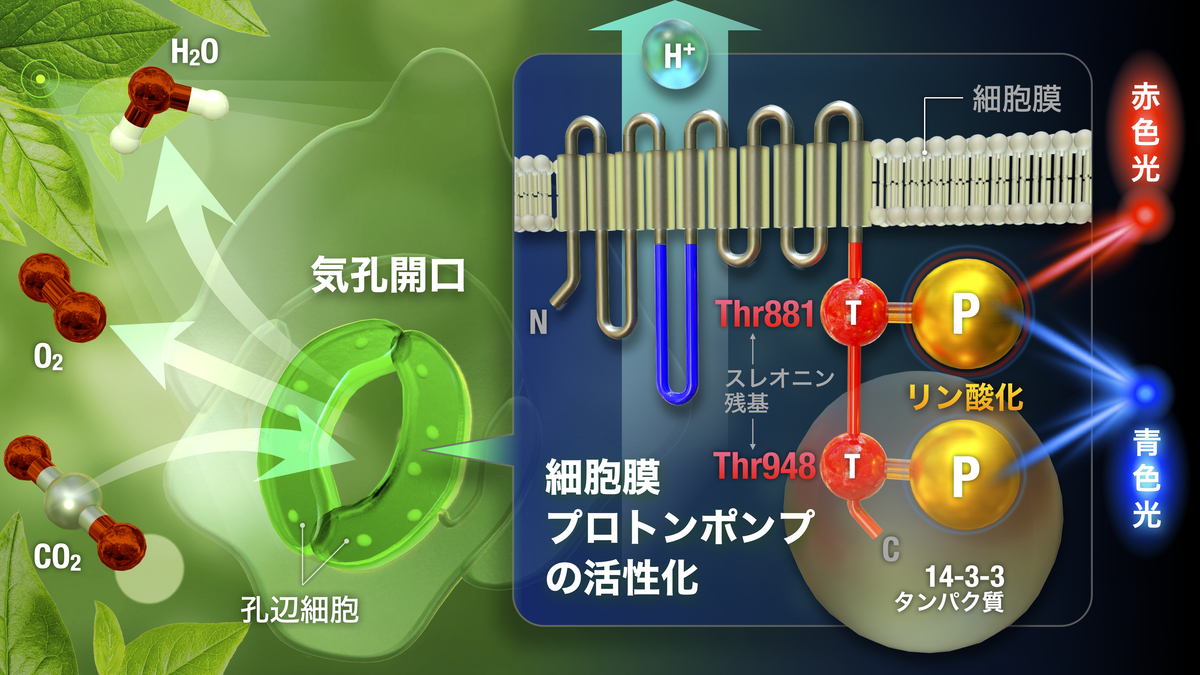

・植物の気孔注1) 開口のエンジンとして働く細胞膜プロトンポンプ注2) は、これまで青色光による特定部位のリン酸化注3) によって活性化されることが知られていた。

・孔辺細胞注4) で新たに見つかったリン酸化部位(Thr881)は、光合成注5) を促進する赤色光と、青色光受容体フォトトロピン注6) に作用する青色光の両方の光でリン酸化が誘導され活性化されることが分かった。

・Thr881のリン酸化は、孔辺細胞以外に葉や芽でも観察されることから植物体全体で共通する活性調節機構と考えられ、広範な生理現象への関与が推定される。

【研究概要】

名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所(WPI-ITbM)の木下 俊則 教授、同大学院理学研究科の林(加藤) 優紀 助教、博士後期課程学生の深津 孝平、高橋 宏二 助教らの研究グループは、気孔開口のエンジンの働きをする細胞膜プロトンポンプの881番目のスレオニン残基(Thr881)のリン酸化を介した新規活性調節機構を明らかにしました。

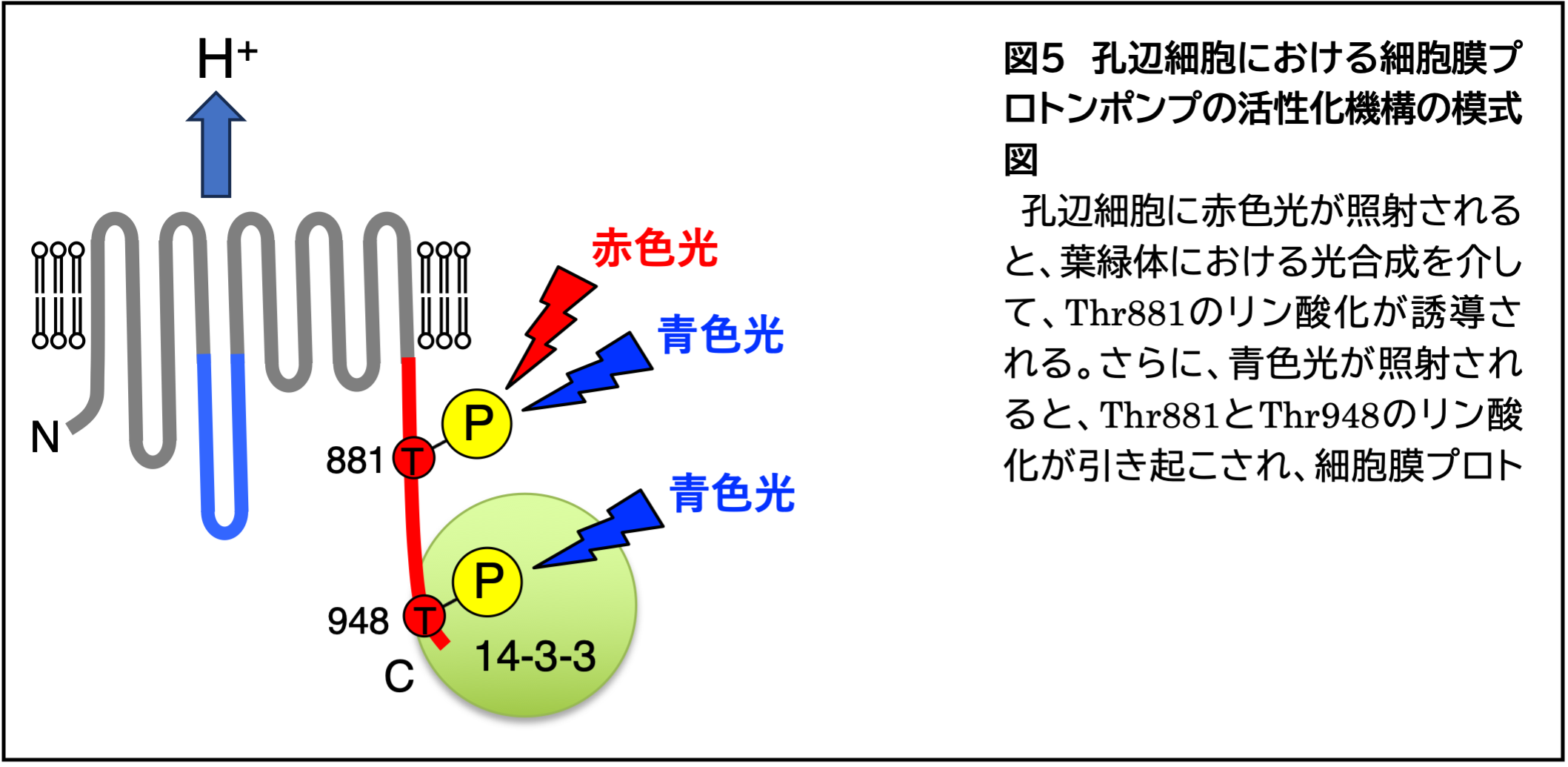

植物は、太陽光に応答して気孔を開口しガス交換をおこないますが、光による気孔開口の分子機構の詳細は未解明でした。本研究では、その実態を解明するため、ソラマメ孔辺細胞プロトプラスト注7)を用いて細胞膜プロトンポンプの網羅的リン酸化プロテオミクス注8)を行いました。これまで孔辺細胞の細胞膜プロトンポンプは、青色光受容体フォトトロピンを介した青色光によりThr948がリン酸化することで活性化されるとされてきましたが、解析の結果、孔辺細胞に赤色光が照射されると、葉緑体における光合成を介してThr881のリン酸化が誘導され、さらに、青色光が照射されるとThr881とThr948のリン酸化が引き起こされて細胞膜プロトンポンプが活性化し、気孔開口が誘導されることが明らかとなりました。さらに、シロイヌナズナを用いた遺伝子組換え実験により、Thr881のリン酸化が気孔開口に必要であることが明らかになりました。また、Thr881のリン酸化は孔辺細胞のみならず葉や芽生えでも観察されることから、植物体全体で共通の活性調節機構であると考えられました。

細胞膜プロトンポンプは、細胞伸長、根における養分取込み、師管への光合成産物の積込み、花粉管伸長など、様々な生理現象に関わることが知られています。本研究で明らかとなった細胞膜プロトンポンプの精緻な活性調節機構を基盤として、今後、改変型プロトンポンプを用いた植物改変などの利用が期待されます。

本研究成果は、2024年2月20日19時(日本時間)付イギリス科学誌「Nature Communications」でオンライン公開されました。

【研究背景と内容】

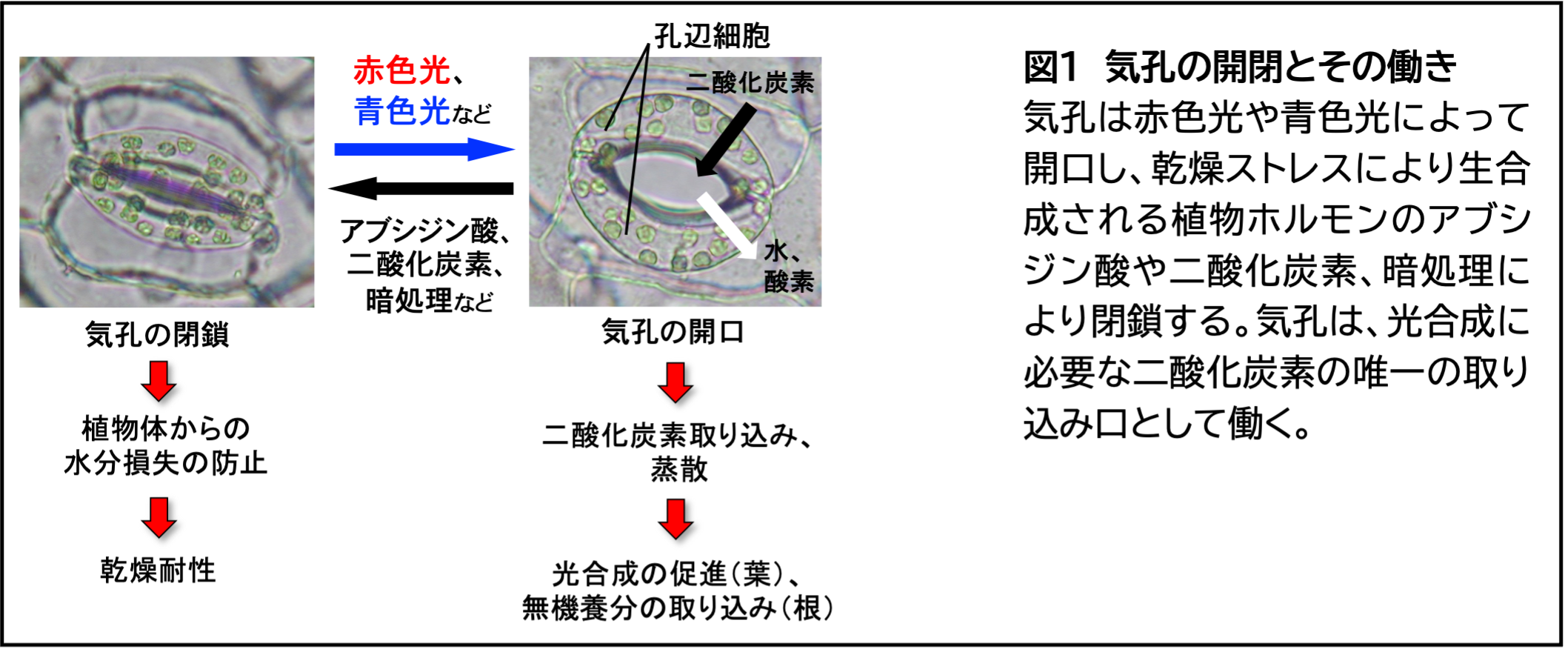

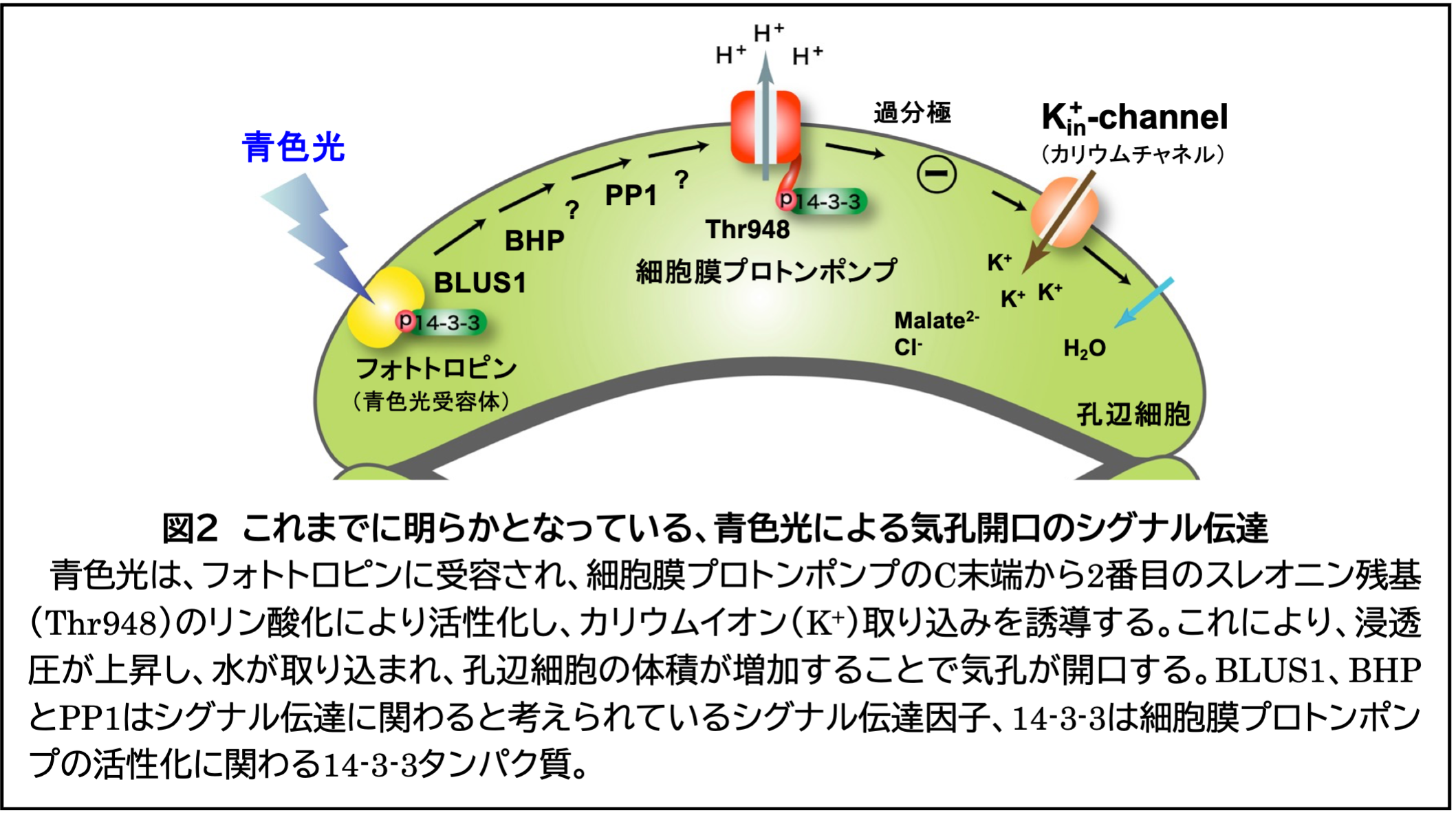

植物の表皮には気孔が数多く存在し、植物はこの孔を通して光合成に必要な二酸化炭素を取り込み、また、蒸散や酸素の放出など、大気とのガス交換を行っています。一つの気孔は一対の孔辺細胞により構成され、太陽光に含まれる赤色光と青色光に応答して開口します。一方、気孔は、暗黒条件や二酸化炭素、乾燥ストレスに応答して生合成される植物ホルモンのアブシジン酸(ABA)注9)により閉鎖します(図1)。孔辺細胞に青色光が当たると、光受容体であるフォトトロピンが活性化し、細胞内でシグナル伝達を誘導します。このシグナルにより細胞膜プロトンポンプが活性化され、その後、孔辺細胞内にカリウムイオンが取り込まれることで最終的に気孔が開口します(図2)。

研究グループは、気孔開口においてエンジンの働きをする細胞膜プロトンポンプの研究を進め、これまでに、青色光に依存したC末端から2番目のスレオニン残基(Thr948)のリン酸化が活性化に必要であること、リン酸化Thr948の脱リン酸化にはタイプ2CプロテインホスファターゼD(PP2C.D)が関与すること、さらに孔辺細胞の細胞膜プロトンポンプのタンパク質量を増やすと、気孔開口が促進され、光合成活性や植物の成長や収量が増加することなどを明らかにしてきました。このように、細胞膜プロトンポンプの活性化は、気孔開口の駆動力を生み出す重要な反応ですが、青色光がどのようにプロトンポンプを活性化するのか、その活性化機構の詳細は完全には明らかになっていません。

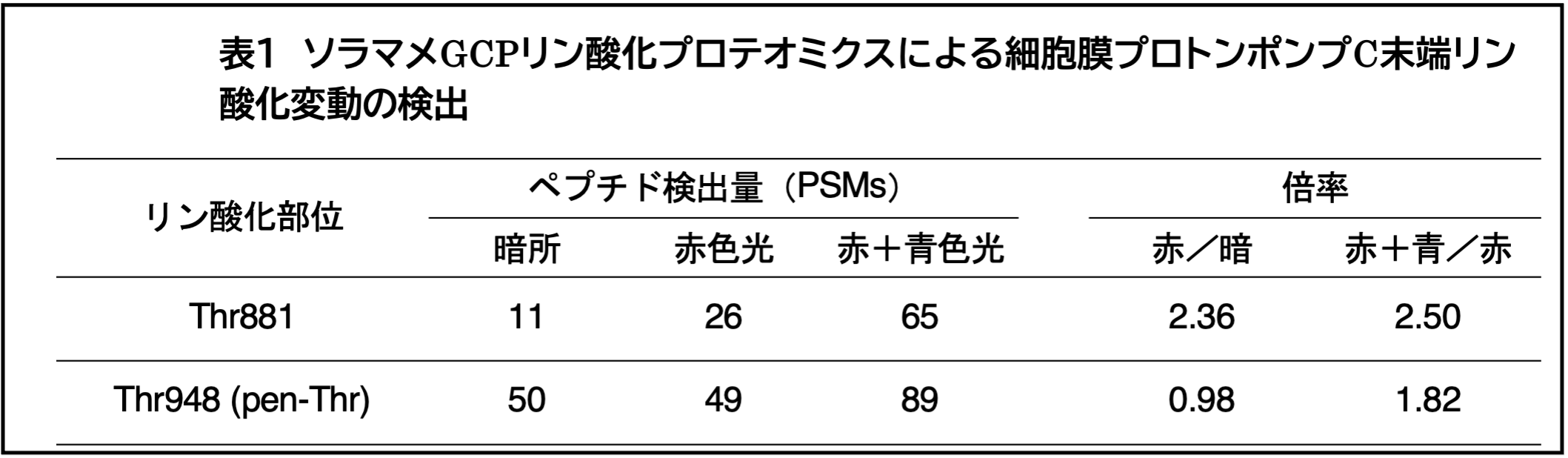

そこで研究グループは、タンパク質の活性調節に関わることが知られているタンパク質のリン酸化反応に着目し、網羅的リン酸化プロテオミクスによる解析を行いました。植物材料としては大量の孔辺細胞プロトプラストを単離することができるソラマメを用いました。その結果、赤色光を照射した孔辺細胞プロトプラストにおいて、プロトンポンプの881番目のスレオニン残基(Thr881)がリン酸化されること、赤色光に重ねて青色光を照射すると、これまでに知られているThr948のリン酸化に加え、Thr881のリン酸化レベルがさらに上昇することを見出しました(表1)。

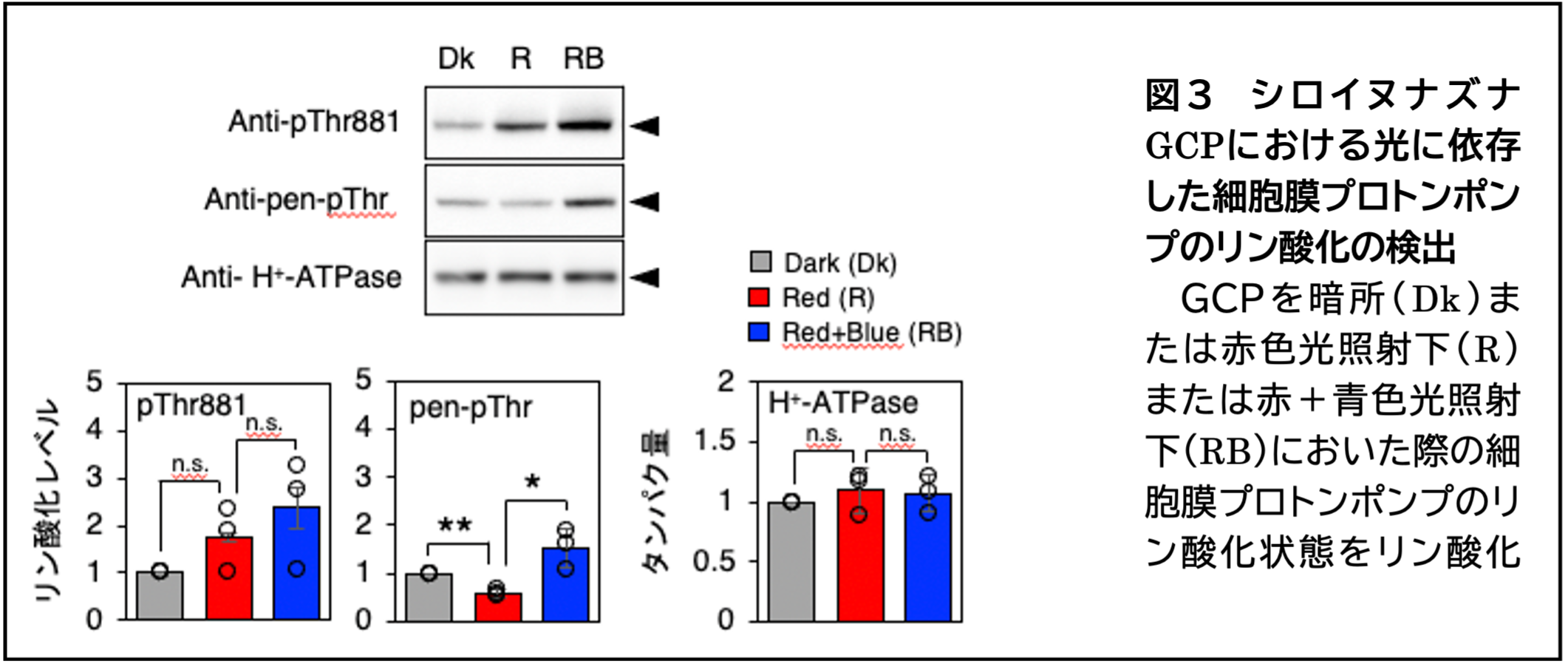

次に、シロイヌナズナに植物材料を切り替え、孔辺細胞プロトプラストにおけるThr881のリン酸化レベルをリン酸化Thr881に対する特異的抗体を作成し調べたところ、シロイヌナズナにおいても、赤色光によりThr881がリン酸化され、赤色光に重ねて青色光を照射すると、Thr948のリン酸化とThr881のリン酸化レベルがさらに上昇することを確認しました(図3)。また、赤色光によるThr881のリン酸化は、孔辺細胞における光合成に依存していること、青色光によるThr881のリン酸化は、青色光受容体フォトトロピンに依存していることが明らかとなりました。

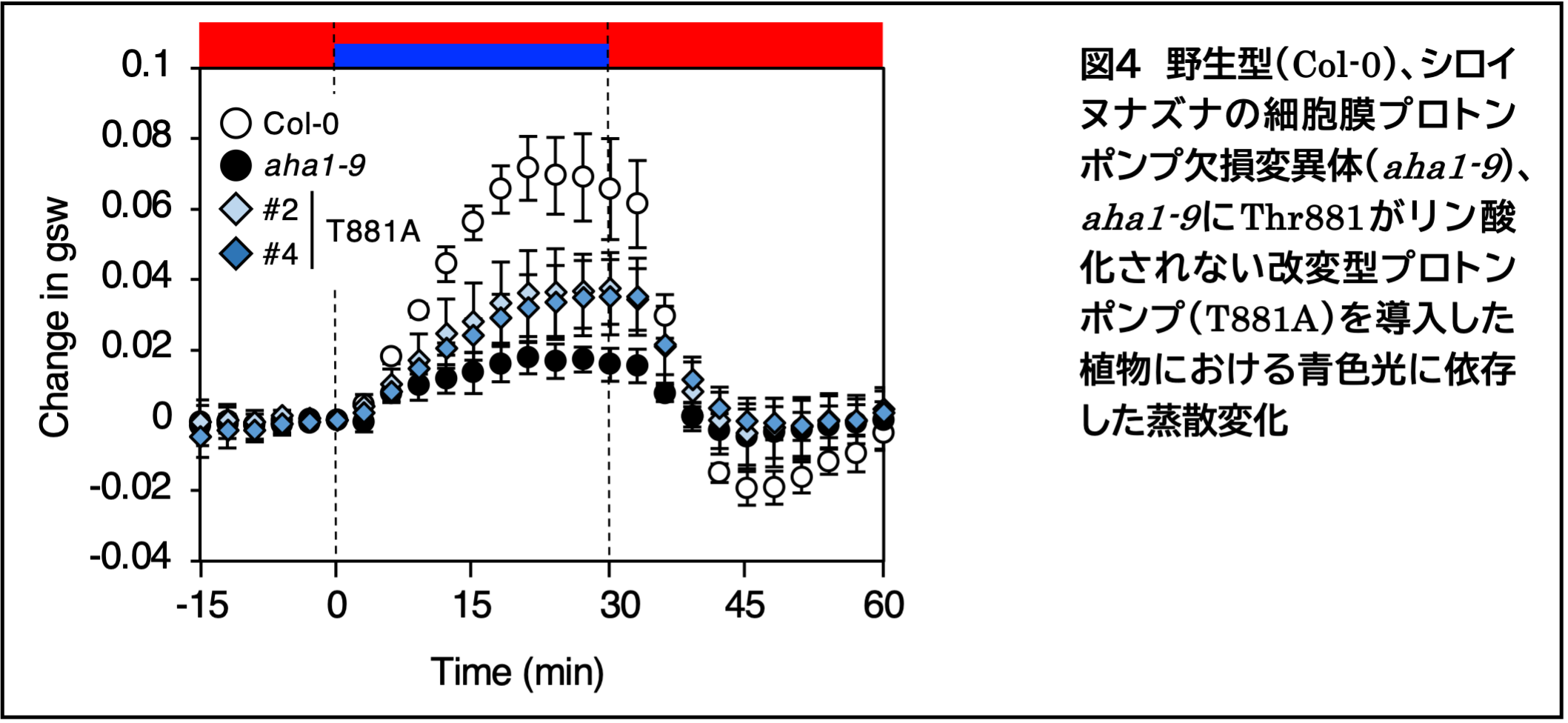

さらに、Thr881のリン酸化の重要性を明らかにするために、シロイヌナズナの細胞膜プロトンポンプ欠損変異体に、野生型プロトンポンプ(WT-T881)、または、Thr881をリン酸化されないアラニンに置き換えた改変型プロトンポンプ(T881A)を形質転換した植物を用いて解析を行いました。その結果、光による気孔開口および蒸散増加が、WT-T881と比べてT881Aでは40%〜55%程度に抑制されており(図4)、Thr881のリン酸化は気孔開口に重要な役割を果たすことが明らかとなりました。

細胞膜プロトンポンプは、孔辺細胞のみならず、すべての植物細胞で機能していることが知られています。そこで、葉の光合成による活性化や芽生えのオーキシンによる活性化においてThr881のリン酸化状態を調べたところ、Thr948のリン酸化ともに、Thr881のリン酸化も引き起こされていることがわかり、Thr881のリン酸化は植物体を通じた共通の活性調節機構と考えられました。さらに、細胞膜プロトンポンプのThr881の脱リン酸化に関わるホスファターゼの解析を進めたところ、Thr948と同様にタイプ2CプロテインホスファターゼD(PP2C.D)が関与していることが明らかとなりました。

【成果の意義】

本研究により、孔辺細胞の細胞膜プロトンポンプは、これまで知られていた青色光受容体フォトトロピンを介した青色光によるThr948のリン酸化のみならず、赤色光と青色光によるThr881のリン酸化も伴うことによって活性化され、光による気孔開口の駆動力を生み出していることが明らかとなりました(図5)。気孔は、シグナルとして作用する青色光のみでは開口せず、光合成を誘導する赤色光照射が必要であることが知られていました。本研究により、孔辺細胞の葉緑体で光合成が行われることで、Thr881のリン酸化が引き起こされたことが赤色光を必要とする理由の一つであることが示唆され、細胞膜プロトンポンプの精緻な活性調節機構が明らかとなりました。

細胞膜プロトンポンプは植物のマスターエンザイムとも呼ばれており、気孔開口のみならず、細胞伸長、根における養分取込み、師管への光合成産物の積込み、花粉管伸長など、様々な生理現象に関わることが知られており、植物が生存・成長する上で必須の酵素です。本研究で明らかとなった細胞膜プロトンポンプの精緻な活性調節機構を基盤として、細胞膜プロトンポンプの活性状態を制御した、改変型プロトンポンプを用いた植物改変などの利用が期待されます。

【支援・謝辞】

本研究は、基盤研究(S)[20H05687:木下俊則]、学術変革領域研究(A)[20H05910:木下俊則]、日本学術振興会・特別研究員奨励金[202214777:深津孝平]、基盤研究(C)[20K06685:高橋宏二]のもとで行われました。

【用語説明】

注1)気孔:

植物の表皮に存在し、一対の孔辺細胞から形成される孔(あな)で、植物は気孔を通して大気とのガス交換をおこなっている。孔辺細胞はさまざまな環境シグナルに応答して体積を変化させ、気孔開度を調節している。光による気孔開口では細胞膜プロトンポンプの活性化が必須となっている。

注2)細胞膜プロトンポンプ:

ATPをエネルギーとして、細胞の内側から外側に水素イオンを輸送する一次輸送体。細胞膜を介して形成される水素イオンの濃度

勾配は、さまざまな物質を輸送する二次輸送体の駆動力として利用される。気孔孔辺細胞においては、青色光により活性化され、カリウム取り込みの駆動力を形成し、気孔開口を引き起こすことが知られている。

注3)リン酸化:

タンパク質の翻訳後修飾の一つ。セリン残基、スレオニン残基など特定のアミノ酸にリン酸基が付加されることにより、そのタンパク質の構造変化や他のタンパク質との相互作用に変化が生じ、活性や局在、安定性など様々な調節に関与する。

注4)孔辺細胞:

気孔を取り囲む細胞。様々なシグナルに応答して周囲の細胞とイオン、水などをやり取りし、膨張・収縮することで気孔の開き具合が変化する。表皮組織の中で唯一葉緑体を持つなど、特殊化した細胞である。

注5)光合成:

植物の葉緑体や光合成色素をもつ生物で行われる化学反応で、二酸化炭素、水、光エネルギーを利用して、炭素化合物と酸素を生み出す。地球上のほぼすべての動物は、植物の光合成により作り出される炭素化合物をエネルギー源として生きている。

注6)フォトトロピン:

植物特有の光受容体で、光による気孔開口の光受容体として機能する。フォトトロピンは、気孔開口の他に、光屈性や葉緑体の光定位運動の光受容体として機能することが知られている。

注7)孔辺細胞プロトプラスト:

孔辺細胞を囲む細胞壁をセルラーゼなどの酵素処理により消化して取り除いたもの。

注8)リン酸化プロテオミクス:

細胞内でどのタンパク質のどの部位がリン酸化されているかを質量分析により同定する解析。

注9)アブシジン酸(ABA):

植物ホルモンの一種で、乾燥などのストレスに対応して合成される。気孔の閉鎖や種子の休眠、生長抑制などを誘導する。

【関連情報】

Information

| 論文タイトル | Phosphorylation of plasma membrane H+-ATPase Thr881 participates in light-induced stomatal opening(気孔孔辺細胞の細胞膜プロトンポンプの881番目のリン酸化は、光による気孔開口に重要な役割を果たす) |

|---|---|

| 著者 | *林 優紀、深津 孝平、*高橋 宏二、木下(永縄)悟、加藤恭平、榊原拓、*桑田啓子、*木下俊則(責任著者)(*: 名古屋大学教員) |

| 雑誌名 | Nature Communications |

| DOI | 10.1038/s41467-024-45248-5 |

| 発行年月 | 2024年2月 |