経験が「音の聴き分け」能力を上げる仕組み ~ハエの脳で解明、動物の脳にも共通の神経機構~

【研究概要】

・ショウジョウバエのリズム識別能力が音経験により変化する仕組みを解明した。

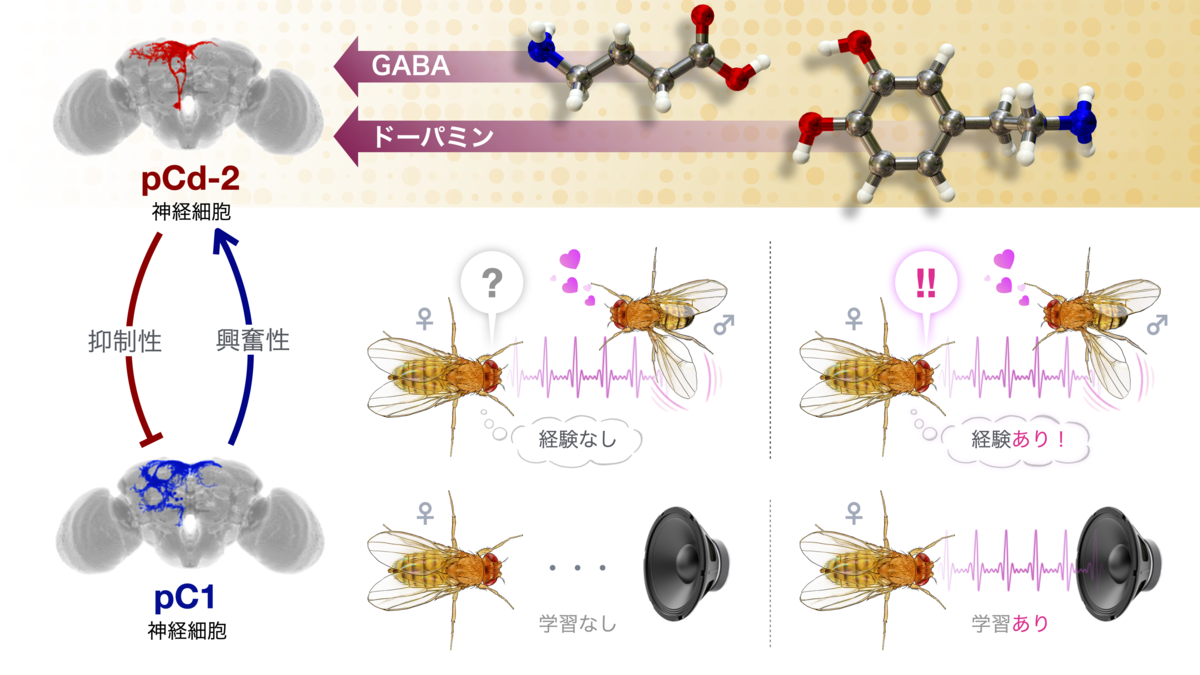

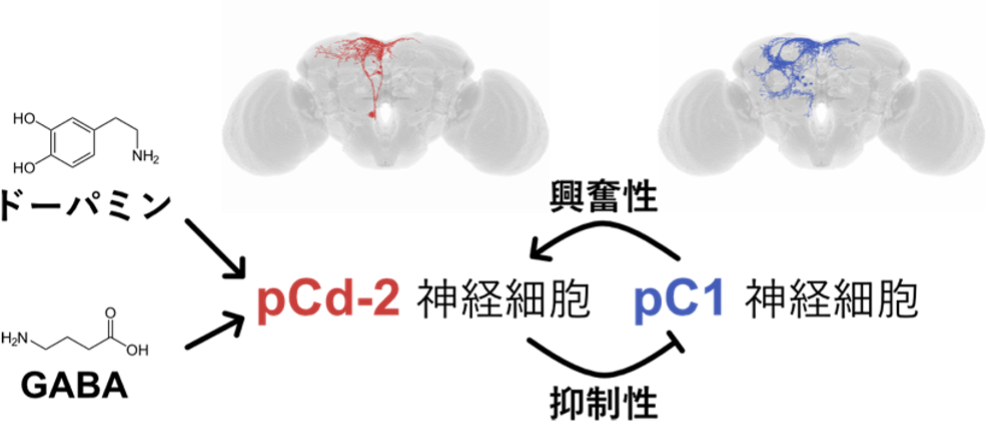

・互いに接続する抑制性と興奮性注1)の神経細胞注2)が、識別能力の向上を担っていた。

・神経伝達物質GABA注3)とドーパミン注4)が音経験後の識別能力を調節していた。

・音識別能力が経験で変化する動物の仕組みの一般的な理解につながると期待される。

【研究概要】

名古屋大学大学院理学研究科・トランスフォーマティブ生命分子研究所(WPI-ITbM)の上川内 あづさ 教授、井本 圭亮 博士後期課程学生らの研究グループは、過去の音経験によって「求愛歌」のリズム識別能力が向上する脳の仕組みを、ショウジョウバエを使って解明しました。

ショウジョウバエは、種ごとに異なるリズムを持つ求愛歌などを利用して、同種のパートナーを選んでいます。リズムの聴き分け能力は求愛歌を聴いた経験によって変化しますが、それを担う脳の仕組みは分かっていませんでした。

本研究では、二種類の神経細胞が互いに接続しあう、という特徴的な形の神経回路が、この能力向上を担っている可能性を明らかにしました。また、ヒトにも共通する神経伝達物質であるGABAとドーパミンが、この神経回路への入力を担うことも発見しました。

経験に伴う音識別能力の変化は、ヒトを含む哺乳類や鳥類など多くの動物が示す共通の現象です。本研究の成果は、動物一般が持つ、音識別能力の変化を担う脳の仕組みの共通理解に、大きく貢献することが期待されます。

本研究成果は2024年6月14日付国際科学雑誌「iScience」に掲載されました。

【研究の背景】

英語の「R」と「L」の音の聴き分け能力は、英語環境で育つと向上する一方で、日本語環境で育つと低下することが知られています。このように、ヒトの音識別能力は、生後の音環境により変化していきます。また、キンカチョウを使った研究では、生まれてから親鳥の歌を聴かせて育てた幼鳥は、脳内の聴覚領域が親鳥の歌によく応答するように変化することも分かっています。このように、動物は生まれた後の経験によって音を識別する能力やそれを担う脳機能が柔軟に変化しますが、その仕組みの多くは謎に包まれています。

これまでに、ヒトの言語学習や鳥の歌学習をモデルとして、音を識別する能力の変化に関与する脳の領域が明らかになってきました。さらに、鳥の歌学習ではGABAやドーパミンなどの神経伝達物質が関与することも示唆されています。しかし、これらヒトや鳥類では、脳が巨大だったり遺伝子操作がしづらかったり、という理由により、個々の神経細胞に着目した研究が進めづらい、という状況がありました。そこで研究グループは、脳研究の分野で広く使われているモデル生物「キイロショウジョウバエ」(以下、ショウジョウバエ)に着目して、この謎に挑みました。

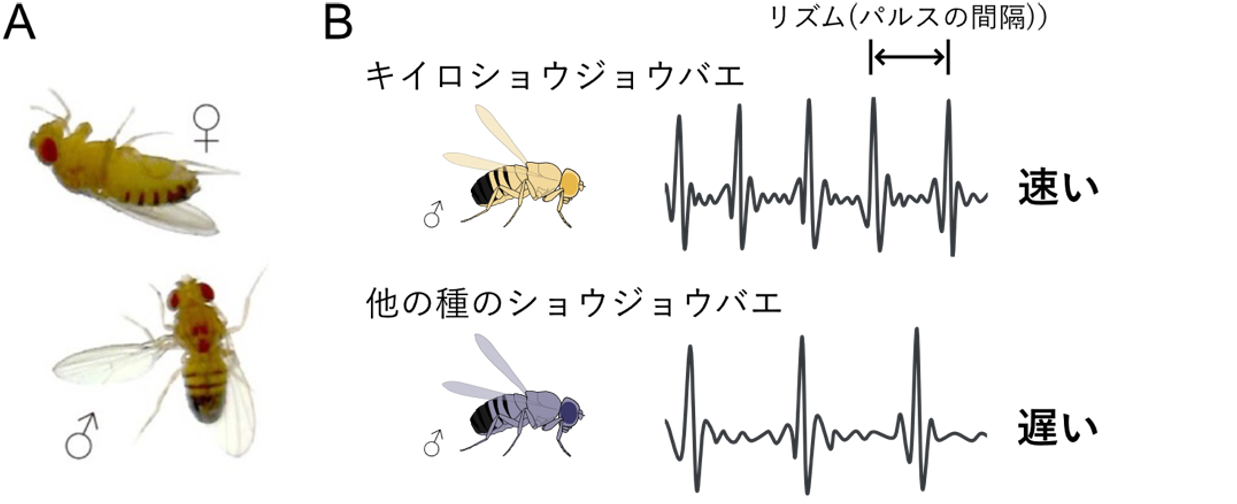

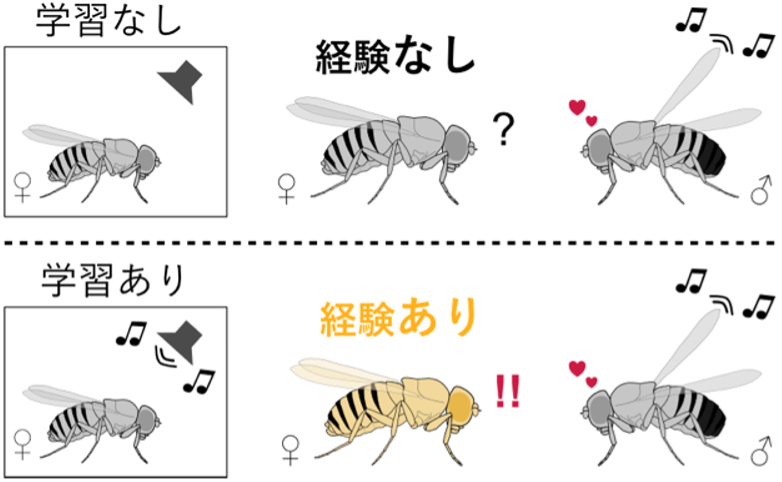

ショウジョウバエのオスは求愛時に、「求愛歌」と呼ばれる羽音を奏でてメスにアピールします(図1)。メスはその音を聴いて、交尾を受け入れるかどうかを決定します。求愛歌のリズムはショウジョウバエの種によって異なり、メスは同種のリズムや、それに近いリズムを持っている求愛歌を好みます。研究グループの以前の研究から、蛹から羽化した後のショウジョウバエに同種のリズムを持つ求愛歌を聴かせ続けると、同種のリズムの歌をより良く選べるようになることが分かっています(Li et al., 2018)(図2)。

この『音経験に依存したリズム識別能力の向上』という現象は「歌識別学習」と呼ばれており、これまでに脳内で放出される抑制性の神経伝達物質であるGABAが関与することが明らかになっていました。しかし、どのような神経機構がGABAによる調節を制御するのか、その仕組みは不明でした。

(A) 求愛中のショウジョウバエ。オス(♂)は片方の羽を震わせて求愛歌と呼ばれる音を発してメス(♀)にアピールする。(B)求愛歌を構成する音のリズムは、種によって異なっている。本研究で用いたキイロショウジョウバエは、他の種類のショウジョウバエに比べて速いリズムの歌を奏でる。

同種のリズムを持つ求愛歌を聴き続ける、という「学習」を行ったショウジョウバエは、「学習」していないショウジョウバエよりも、歌識別能力が向上する。Li, X., Ishimoto, H., and Kamikouchi, A. eLife 7(e34348), 2018より。

【研究内容】

研究グループは、ショウジョウバエにおいて細胞の性分化に寄与する転写因子であるdoublesex(dsx)を発現する神経細胞に着目しました。まず、GABAを放出する神経細胞(GABA作動性神経細胞)のうちdsxを発現する細胞だけを遺伝子操作する方法を開発して緑色蛍光タンパク質GFPを発現させたところ、脳の片側で4つしかない「pCd-2」と呼ばれる抑制性の神経細胞群を発見しました。そこでdsxを発現するGABA作動性神経細胞群でGABA産生を担う酵素の発現を抑制すると、歌識別学習が消失しました。これは、pCd-2神経細胞からのGABAの放出が、歌識別学習に必要であることを示唆しています。

では、pCd-2神経細胞から放出されるGABAは、どの神経細胞が受け取るのでしょうか?

これを調べるために、研究グループはショウジョウバエの脳のコネクトームデータベース注5)を利用しました。その結果、「pC1」として知られる神経細胞群が、pCd-2神経細胞群と直接シナプス接続することを発見しました。また逆に、pC1神経細胞群もpCd-2神経細胞群へとシナプス接続することも分かりました。これまでに、メスのpC1神経細胞群はオスから送られる求愛シグナルを統合して、交尾を受け入れるかどうかの意思決定を担う興奮性の神経細胞であることが報告されています。また研究グループは以前、pC1神経細胞群が歌識別学習に必要であることを発見しています。今回の結果は、pC1神経細胞群とpCd-2神経細胞群が共に歌識別学習に必要な神経細胞として、興奮性と抑制性のシグナルを互いに伝え合う、という特徴的な形の神経回路をつくり、歌識別学習を制御することを示唆しています(図3)。

では、この神経回路自体は、どのように制御されるのでしょうか?

研究グループはpCd-2神経細胞を制御する因子を探すため、さまざまな神経伝達物質の受容体の発現を遺伝子操作法を利用して抑制しました。その結果、dsxを発現するGABA作動性神経細胞群における、GABAA受容体とドーパミン受容体Dop1R2の発現が、歌識別学習に必要であることを発見しました。これにより、神経伝達物質であるGABAとドーパミンが、音経験に応じてpCd-2神経細胞群の機能を制御することで、歌識別学習を成立させている、というモデルが提案されました(図3)。

pCd-2神経細胞とpC1神経細胞は、相互にシナプス接続して情報を伝え合う。pCd-2神経細胞からは抑制性の信号が、pC1神経細胞からは興奮性の信号が、それぞれ送られる。pCd-2神経細胞の機能は、神経伝達物質であるGABAとドーパミンにより制御される。

多くの動物で、経験を積むことで、聴き分け能力が上がることが知られています。私たちヒトでも、学習することで徐々に外国語の発音がわかるようになったり、音楽を習うことで音階の判別能力が上達したりなど、訓練を積むことで聴き分け能力が向上します。哺乳類動物モデルを使った研究からは、訓練後の音の聴き分けにGABAが関与することも示唆されています。今回のショウジョウバエでの発見は、私たち哺乳類とショウジョウバエの音識別能力を担う神経機構に、GABAを介した共通の機構が存在することを強く示唆しています。

【成果の意義】

本研究により、音を識別する能力を経験に依存して変化させる脳の柔軟な仕組みを支えるメカニズムが、単一の神経細胞レベル、という高い精度で初めて明らかになりました。本研究では、比較的少ない神経細胞数で脳が構成され、遺伝子操作ツールが豊富なショウジョウバエを利用して個々のニューロンにおける遺伝子発現を操作することで、歌識別学習を調節する神経細胞群とそれに寄与する神経伝達物質を発見することができました。今後、これらの神経細胞群を軸に、歌識別学習を制御する脳の仕組みの全体像を明らかにできると考えています。

今回の研究成果は、「経験によって音を識別する能力やそれを担う脳機能が変化する」という動物が示す脳の可塑性に共通する一般原理の抽出や、多様性の理解へ大きく貢献すると考えられます。これまでの哺乳類を用いた研究により、脳機能の発達や学習といった様々なタイプの神経可塑性に、GABAやドーパミンなどの神経伝達物質が関与することが知られています。よって本研究の成果は、神経可塑性を制御するGABAとドーパミンを介したメカニズムを神経回路レベルで研究できる新たなモデルを確立した、という観点からも意義深く、今後の動物一般の脳研究分野に大きな影響を与えると期待されます。

【付記】

本研究は、以下の事業による支援を受けて行われました。

文部科学省 科研費 基盤研究(B)(JP20H03355)、新学術領域研究(JP20H04997、JP20H04865、JP19H04933)、学術変革領域研究(A)(JP23H04228、JP22H05650、JP21H05689)、科学技術振興機構 創発的研究支援事業(JPMJFR2147)、文部科学省科研費 研究活動スタート支援(JP21K15137)、科学技術振興機構 次世代研究者挑戦的研究プログラム(JPMJSP2125)

【用語説明】

注1) 抑制性と興奮性:

化学シナプスを介した神経細胞どうしの情報伝達において、情報を受け取る側の神経細胞の興奮性が抑えられる場合を抑制性神経伝達、逆に興奮性を上げる場合を興奮性神経伝達という。また、これらの情報伝達において、抑制性や興奮性の情報を出力する側の神経細胞をそれぞれ抑制性神経細胞、興奮性神経細胞と呼ぶ。

注2)神経細胞:

動物の脳や神経系を構成する特殊な細胞。ニューロンとも言う。「シナプス」と呼ばれる接合部位を形成して、互いに情報をやり取りする。「シナプス」は、神経伝達物質などの化学物質を介する「化学シナプス」と、膜電位変化を直接次の神経細胞に伝える「電気シナプス」に分類される。

注3) GABA:

γ-アミノ酪酸(gamma-aminobutyric acid)というアミノ酸の一種。ヒトを含めた多くの動物の脳や神経系で、主に抑制性の神経伝達物質として機能する。

注4) ドーパミン:

神経伝達物質の一種。ヒトを含めた多くの動物の脳や神経系で機能する。運動調節、ホルモン調節、快の感情、意欲、学習などの制御に関わることが知られている。

注5) コネクトームデータベース:

脳を構成するすべての神経細胞と、それらが形成する全シナプスの情報を網羅した神経回路地図のデータベース。単一の神経細胞レベル、という高い精度での神経回路の解析に、多大な威力を発揮している。リンク先:[https://neuprint.janelia.org]、[https://flywire.ai/]。

【関連情報】

Information

| 論文タイトル | Neural-circuit basis of song preference learning in fruit flies |

|---|---|

| 著者 | 井本 圭亮、石川 由希、麻生 能功、Jan Funke、田中 良弥、上川内 あづさ |

| 雑誌名 | iScience |

| DOI | 10.1016/j.isci.2024.110266 |

| 発行年月 | 2024年6月 |