オスの蚊はメスの羽音を聞き分けられる ~異種交配を抑える精緻な「耳」の特性が明らかに~

【研究概要】

・デング熱などを媒介する"ヤブ蚊"の分布域は拡大している。

・これら2種の異種交配を避けうる仕組みとして、聴覚特性の種間差を発見した。

・特定の蚊の繁殖を人工羽音で制御するツール開発につながることが期待される。

【研究概要】

名古屋大学大学院理学研究科・トランスフォーマティブ生命分子研究所(WPI-ITbM)の上川内 あづさ 教授、マシュー スー 特任助教らの研究グループは、一般に"ヤブ蚊"とも呼ばれるネッタイシマカやヒトスジシマカの交配に重要な、オス蚊の聴覚の特性やメス羽音への応答行動が、これらの近縁種間で分化していることを新たに発見しました。

日本の在来種のヒトスジシマカは生息域を年々広げており、ネッタイシマカの生息地にも分布するようになっています。このように近縁種が同じ地域に生息する場合、異種間の交配を避けるしくみが存在すると予想されますが、ネッタイシマカとヒトスジシマカにおける、同種の配偶相手を選択的に選ぶ機構は未解明でした。

本研究ではその一端を担う可能性がある機構として、蚊の聴覚に着目しました。蚊は昆虫の中で最大の聴感覚器を持ち、卓越した聴覚を駆使してオスがメスを見つけます。研究グループは、ヒトスジシマカとネッタイシマカのメスの羽音には差があり、オス側の聴覚特性や音に応じた配偶行動もその差を反映した種間差を持つことを発見しました。この聴覚システムの種間差の知見を活かすことで、特定の種類の蚊だけを標的とした、高い精度での蚊の繁殖制御戦略の策定につながると期待できます。

本研究成果は、2024年6月14日付国際科学雑誌「iScience」に掲載されました。

【研究背景と結果】

蚊は、感染症を媒介することにより毎年数十万人規模で人を死に至らしめます(Abbafati et al., 2020)。中でも、ヤブ蚊属に属するネッタイシマカやヒトスジシマカはデング熱やジカ熱などの病気を媒介するため、人類の脅威となっています。ここ数十年の間の世界的な都市化や気候変動に伴い、これら2種類の蚊はその生息域を急速に広げてきました(Kraemer et al., 2019)。特に、日本を含めた東アジアに生息していたヒトスジシマカは近年あっという間に世界中に広まり、世界最悪の侵略的外来種100選に指定されています(Global Invasive Species Database, 2024)。

これまでの研究から、ヒトスジシマカがネッタイシマカの生息域に侵入した場合、どちらかの種が優勢になる場合や2種類の蚊が共存し続ける場合など、その後の分布変動には地域差が存在しています。しかし、これら2種類の蚊がどのように相互作用して、その地の個体群動態を形成するのかはよく分かっていませんでした。

研究グループは、そのヒントを得るために、ネッタイシマカとヒトスジシマカの配偶行動に着目しました。蚊は、聴覚を駆使して配偶相手を見つけることが知られています(Su & Kamikouchi, 2023)。主に夕暮れ時、ヤブ蚊のオスは「蚊柱」と呼ばれる集団を作ってメスの飛来を待ちます。この中にメスが紛れ込んだ際、オスは卓越した聴覚を使ってメスの羽音を聞きつけて接近し、交尾を試みます。この羽音や聴覚行動において、ネッタイシマカとヒトスジシマカの間で差がみられるならば、2種の共存下における生殖的隔離の一助になっているかもしれません。

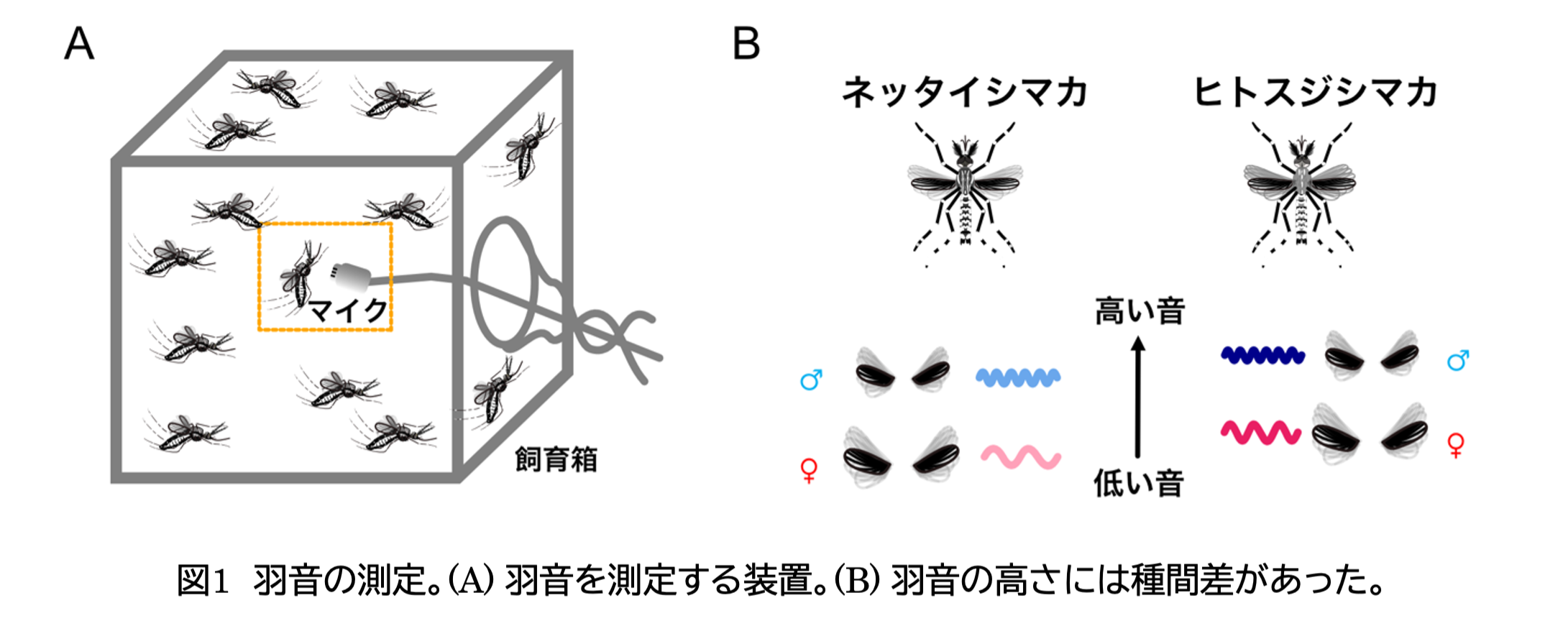

研究グループはまず、飼育箱にマイクを設置して、オスやメスの羽音を測定し、種間で比較しました(図1A)。その結果、オスもメスも、ヒトスジシマカの羽音周波数はネッタイシマカよりも高いことがわかりました(図1B)。そこで、メスの羽音を模した純音をさまざまな高さに調整してスピーカーからオスに与えたところ、ヒトスジシマカのオスはネッタイシマカよりも高い周波数を持つ音に最もよく応答して行動を示し、かつその音の高さはそれぞれの種のメスの羽音によく一致しました。この結果は、ヒトスジシマカやネッタイシマカのオスは、音への応答行動の感度を同種のメスの羽音周波数に最適化していることを意味しています。

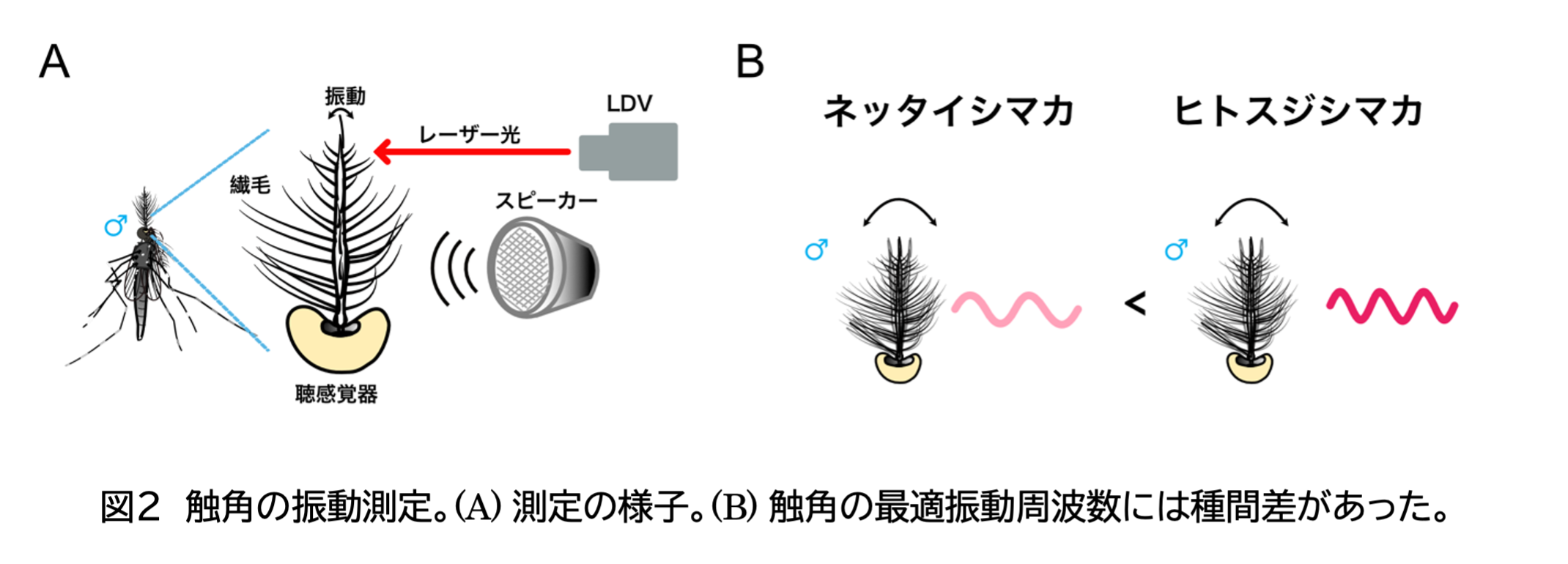

次に、音を受け取る聴覚システムの特性や神経応答を種間で比較しました(図2)。

蚊は、頭部にある触角がいわゆる「耳」として機能しています。オスの触角の先端部はフサフサとした繊毛が密生しており、音を受容して触角全体を振動させます。この振動刺激が、触角基部にある「ジョンストン器官注1)」と呼ばれる感覚器内部の聴感覚ニューロン群を興奮させ、脳へと音の情報が伝わります。そこで、蚊を固定してスピーカーから音を与え、触角先端部の音に応じた振動の様子をレーザードップラー振動計(LDV)注2)を用いて測定しました(図2A)。

その結果、ヒトスジシマカのオスはネッタイシマカのオスよりも高い周波数を持つ音に最も高感度で触角を振動させることが分かりました(図2B)。これによりヒトスジシマカやネッタイシマカのオスは、「耳」の振動特性自体を、同種のメスの羽音周波数に合わせて最適化していることが示唆されました。 しかし聴感覚器内部の聴感覚ニューロン群が最も強く応答する音の高さには種間差は検出されず、ヒトスジシマカとネッタイシマカのオスのどちらも、それぞれの種のメスの羽音よりもかなり低い周波数を持つ音に最もよく反応することが分かりました。

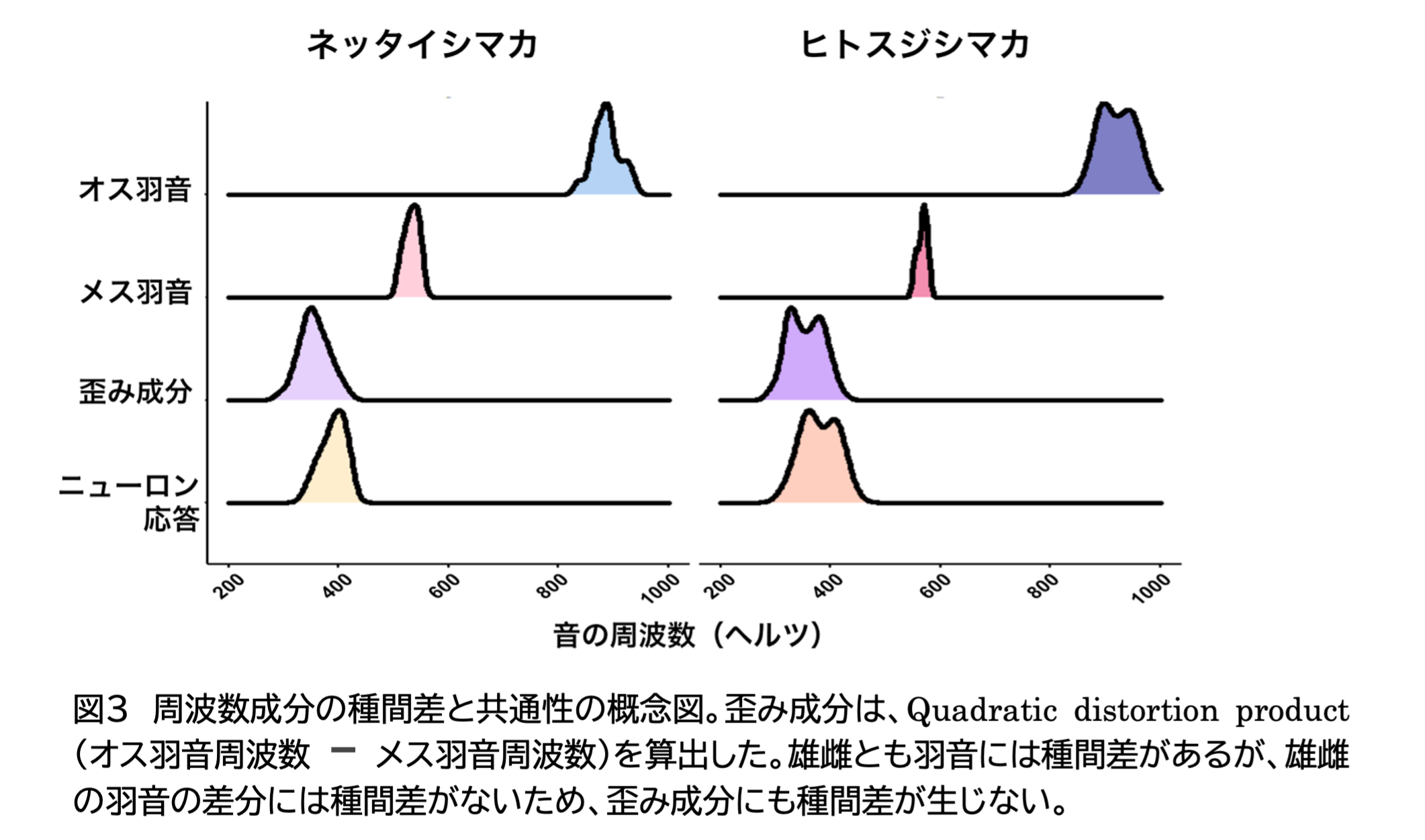

蚊の聴覚コミュニケーションに関する先行研究から、オスは自分自身の羽音とメスの羽音を聴いた時に「耳」で作り出される歪み成分注3)を検知している可能性が指摘されてきました。そこでヒトスジシマカやネッタイシマカのオスとメスで測定した羽音から生成される歪み成分の理論値を算出したところ、その一つが、聴感覚ニューロン群が最も強く応答する音の高さと一致しました(図3)。

この結果は、ヒトスジシマカやネッタイシマカでは、雌雄の羽音が混ざり合った歪み成分を配偶コミュニケーションに取り入れていることを示唆しています。面白いことに、聴感覚ニューロン群の最適周波数と同様に、歪み成分の周波数にも種間差はありませんでした。この結果は、雌雄の羽音周波数は種間差があるにもかかわらず、雌雄の羽音を聴いた時に作り出される歪み成分の周波数は両種で共通であることを意味しています。

以上の結果から、2つのことが示されました。1つ目は、メスの羽音やオスの「耳」の振動特性、さらにはオスの聴覚行動を最も強く引き起こす音の高さには種間差があることです。この発見は、ヒトスジシマカとネッタイシマカにおいて、メスの羽音とオスの「耳」の振動特性の共進化が、異種間交配を防ぐ聴覚を介した配偶コミュニケーションの多様化に寄与している可能性を示しています。

2つ目は、雌雄の羽音を受容した際に聴感覚ニューロン群から脳へと送られる音の周波数情報には種間差がみられないことです。このことは、脳内での周波数情報処理が両者で共通している可能性を示しています。今後、どちらかの種が優勢になった地域や、2種類の蚊が共存し続ける地域のヒトスジシマカとネッタイシマカの野生種を用いた研究を進めることで、聴覚コミュニケーションの分化がどのように生殖隔離やそれに伴う種の多様性維持に影響するか、その生物学的なしくみの一旦を解明できると期待されます。

【成果の意義】

複数種の蚊にまたがる殺虫剤耐性の出現は、現在実施されている蚊の防除対策の効果を著しく低下させています(Liu, 2015)。したがって、蚊の個体群を制御するための、新規な標的を持つ新しいツール開発は、世界的な最重要課題の一つです。

オスの蚊が示す、メスの羽音への接近行動が配偶パートナーとの遭遇に重要であることを考えると、蚊の聴覚を標的とすることは有望な選択肢の一つだと期待できます。

本研究の成果により、ヒトスジシマカやネッタイシマカの繁殖を、それぞれの種に固有な「聴覚」の特性を利用して選択的に制御しうることが示されました。今後は、野外での蚊の繁殖制御にも応用できる方法論の開発につなげることを目指します。【参考文献】

1. Abbafati, C., Abbas, K. M., Abbasi-Kangevari, M., Abd-Allah, F., Abdelalim, A., Abdollahi, M., et al. (2020). Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. The Lancet 396, 1204-1222.

2. Kraemer, M.U.G., Reiner, R.C., Brady, O.J., Messina, J.P., Gilbert, M., Pigott, D.M., Yi, D., Johnson, K., Earl, L., Marczak, L.B., et al. (2019). Past and future spread of the arbovirus vectors Aedes aegypti and Aedes albopictus. Nat Microbiol 4, 854-863.

3. Global Invasive Species Database (2024). Downloaded from http://www.iucngisd.org/gisd/100_worst.php on 03-06-2024.

4. Su, M.P., and Kamikouchi, A. (2023). Acoustic communication in fruit flies and mosquitoes. Acoustic Communication in Animals: From Insect Wingbeats to Human Music 1, 27-45.

5. Liu, N. (2015). Insecticide resistance in mosquitoes: Impact, mechanisms, and research directions. Annual Review of Entomology 60, 537-559.

【付記】

本研究は、以下の事業による支援を受けて行われました。

文部科学省 科研費 新学術領域研究(JP20H04997、JP19H04933)、学術変革領域研究(A)(JP23H04228)、科学技術振興機構 創発的研究支援事業(JPMJFR2147)、文部科学省 世界的課題を解決する知の「開拓者」育成事業 (T-GEx) 世界的課題を解決する知の「開拓者」育成事業 (0121an0002)、文部科学省科研費 研究活動スタート支援(JP22K15159)、日本学術振興会 外国人特別研究員(短期)(PE19013)、外国人研究者招へい事業 外国人招へい研究者(短期)(S22091)、名古屋大学 外国人PI招へい事業、ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム(HFSP)(RGP0033/2021)

【用語説明】

注1)ジョンストン器官:

昆虫において、触角の内部にある、音、重力変化、風向きの検知を担う感覚器官。蚊では特に大きく発達している。

注2)レーザードップラー振動計(LDV):

レーザーのドップラー効果を利用して、物体の微細な振動を光学的に測定する装置。

注3)歪み成分:

特定の周波数の音に感度が上がるようにチューニングされた受容器官において(蚊の場合は触角、ヒトの場合は蝸牛)、2つの周波数の音を受容したときに増幅される全く別の周波数成分。本研究では、低い音の周波数(メスの羽音)をf1、高い音の周波数(オスの羽音)をf2としたとき、f2-f1となる歪み成分を解析した。

【関連情報】

Information

| 論文タイトル | Differences in male Aedes aegypti and Aedes albopictus hearing systems facilitate recognition of conspecific female flight tones |

|---|---|

| 著者 | YuMin Loh, Yifeng YJ Xu, Tai-Ting Lee, 大橋 拓朗, Yixiao D. Zhang, Daniel F. Eberl, Matthew P Su, 上川内あづさ |

| 雑誌名 | iScience |

| DOI | 10.1016/j.isci.2024.110264 |

| 発行年月 | 2024年6月 |