赤色光による気孔開口の分子機構を解明 ~ショ糖の増加が細胞膜プロトンポンプのリン酸化を促進~

【研究概要】

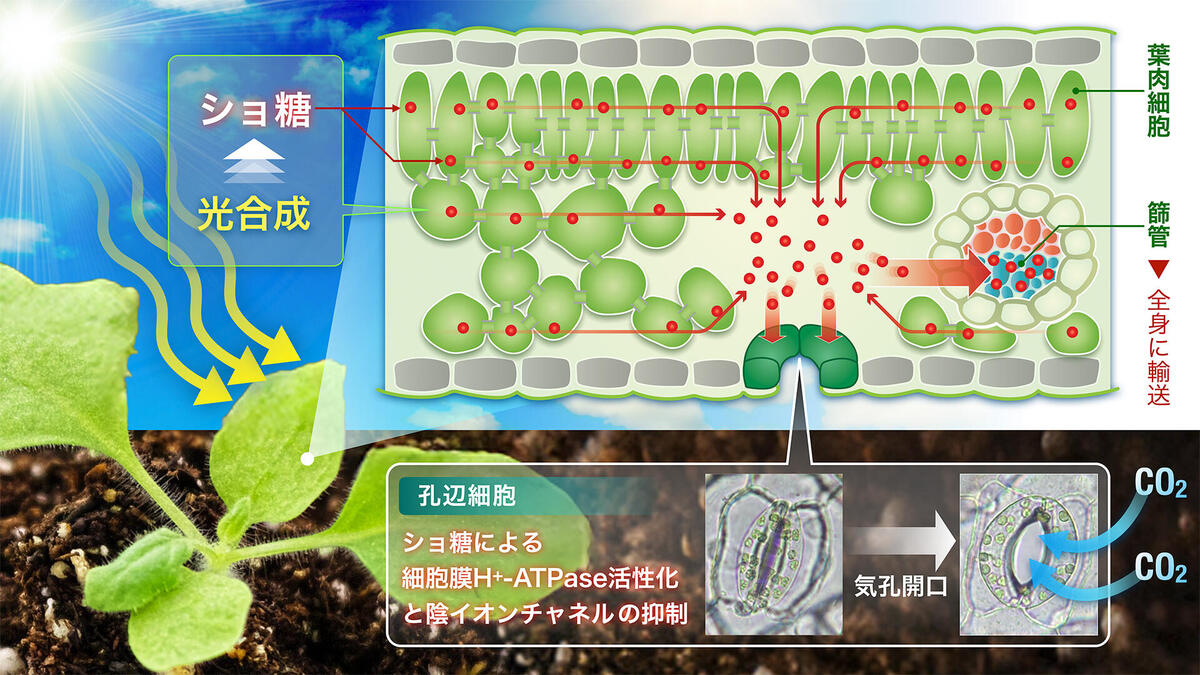

名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所(WPI-ITbM)の木下 俊則 教授、同大学院理学研究科の安藤 英伍(研究当時 博士研究員、現国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 野菜花き研究部門 施設生産システム研究領域 施設野菜花き生育制御グループ 研究員)らの研究グループは、理化学研究所 環境資源科学研究センターの平井 優美部門長、ミシシッピー大学のSixue Chen教授、ペンシルバニア州立大学のSarah M. Assmann教授らとの共同研究で、葉肉細胞で光合成によって合成された糖(ショ糖)が葉肉メッセンジャーとして、気孔を構成する孔辺細胞において気孔開口のエンジンの働きをする細胞膜プロトンポンプの活性化と気孔閉鎖を誘導する陰イオンチャネルの不活性化を引き起こし、気孔開口を誘導することを明らかにしました。

植物は、太陽光に含まれる青色光と赤色光に応答して気孔を開口し、ガス交換を行うことが知られています。これまでの研究により、青色光による気孔開口は、青色光受容体フォトトロピン注9)により青色光が受容され、細胞膜プロトンポンプを活性化し、気孔開口が誘導されることが明らかとなっていましたが、赤色光による気孔開口の分子機構の詳細は未解明でした。メタボローム解析注10)の結果、赤色光を照射した葉のアポプラスト注11)には、光合成産物であるショ糖が蓄積することを見出しました。そこで、表皮をショ糖で処理すると、気孔が開口すること、その時、孔辺細胞の細胞膜プロトンポンプの活性化を誘導するC末端のスレオニン残基がリン酸化されるとともに、気孔閉鎖を誘導する陰イオンチャネルが不活性化されることを発見し、赤色光による気孔開口の分子機構が明らかとなりました。

気孔は、植物の成長や収量、乾燥応答において極めて重要な働きをすることが知られています。本研究で明らかとなった気孔開口の分子機構を基盤として、今後、気孔開度を制御した植物の作出などが期待されます。

本研究成果は、2025年8月25日18時(日本時間)付英科学誌『Nature Plants』でオンライン公開されました。

◆詳細(プレスリリース本文)はこちら

【用語説明】

注1)気孔:

植物の表皮に存在し、一対の孔辺細胞から形成される孔で、植物は気孔を通して大気とのガス交換を行っている。孔辺細胞はさまざまな環境シグナルに応答して体積を変化させ、気孔開度を調節している。光による気孔開口では細胞膜プロトンポンプの活性化が必須となっている。

注2)細胞膜プロトンポンプ:

ATP(アデノシン三リン酸)をエネルギーとして、細胞の内側から外側に水素イオンを輸送する一次輸送体。細胞膜を介して形成される水素イオンの濃度勾配は、さまざまな物質を輸送する二次輸送体の駆動力として利用される。気孔孔辺細胞においては、青色光により活性化され、カリウム取り込みの駆動力を形成し、気孔開口を引き起こすことが知られている。

注3)リン酸化:

タンパク質の翻訳後修飾の一つ。セリン残基、スレオニン残基など特定のアミノ酸にリン酸基が付加されることにより、そのタンパク質の構造変化や他のタンパク質との相互作用に変化が生じ、活性や局在、安定性などさまざまな調節に関与する。

注4)葉肉細胞:

葉において上下表皮細胞の間に存在する細胞。維管束を除く。葉緑体を多く持ち、植物の光合成の主要な場となる。

注5)光合成:

植物の葉緑体や光合成色素を持つ生物で行われる化学反応で、二酸化炭素、水、光エネルギーを利用して、炭素化合物と酸素を生み出す。地球上のほぼすべての動物は、植物の光合成により作り出される炭素化合物をエネルギー源として生きている。

注6)ショ糖:

糖の一種でグルコースとフルクトースが結合した化学構造を持つ。光合成により作り出される炭素化合物はショ糖の形で植物体全身へ輸送される。

注7)孔辺細胞:

気孔を取り囲む細胞。さまざまなシグナルに応答して周囲の細胞とイオン、水などをやり取りし、膨張・収縮することで気孔の開き具合が変化する。表皮組織の中で唯一葉緑体を持つなど、特殊化した細胞である。

注8)陰イオンチャネル:

細胞膜において塩化物イオン (Cl–) などの陰イオンの通り道となるタンパク質。気孔孔辺細胞においては、細胞内に蓄積した塩化物イオンやリンゴ酸を細胞外に流出させることで、さらにカリウムを流出させるチャネルを開かせて気孔閉鎖を誘導することが知られている。

注9)フォトトロピン:

植物特有の光受容体で、光による気孔開口の光受容体として機能する。フォトトロピンは、気孔開口の他に、光屈性や葉緑体の光定位運動の光受容体として機能することが知られている。

注10)メタボローム解析

生体内の化学反応によって合成される代謝産物を、質量分析装置などを活用して網羅的に分析する研究手法。

注11)アポプラスト:

植物体の内、細胞膜の外側の部分の総称。細胞壁空間、導管、および気体(酸素や二酸化炭素)の通り道となる細胞間隙から成る。特に細胞壁空間は水やそれに溶け込んだ物質の輸送の場として機能し、この輸送経路はアポプラスト経路と呼ばれる。

Information

| 論文タイトル | Apoplastic metabolomics reveals sugars as mesophyll messengers regulating guard cell ion transport under red light |

|---|---|

| 著者 | Yotam Zait, Mengmeng Zhu, Eigo Ando, Yunqing Zhou, Adi Yaaran, Sunheng Yon, Mami Okamoto, Yuki Hayashi, Masami Y. Hirai, Timothy Jegla, Toshinori Kinoshita, Sixue Chen, and Sarah M. Assmann |

| 雑誌名 | Nature Plants |

| DOI | 10.1038/s41477-025-02078-7 |

| 発行年月 | 2025.8 |